« Penser global, agir local », cette formule employée par René DUBOS lors du premier sommet sur l’environnement tenu à Stockholm en 1972 pourrait être inversée, en mettant l’accent sur l’agir global – après plusieurs décennies de travail pour élever la conscience sur les enjeux planétaires. Le penser local soulignant quant à lui l’importance de dépasser les slogans et d’adapter, de moduler le plan global en fonction des actifs et des besoins locaux.

Je notais le commentaire récent d’un journaliste sur la question de la réduction des gaz à effet de serre (GES) : « Nous avons dépensé 65% de notre budget collectif de carbone, il ne nous reste que 35% ». Mais une telle formulation ne dit rien de la vitesse, de l’accélération avec laquelle ce « budget » a été consommé. Accélération marquée dans la seconde moitié du XXe siècle par l’arrivée de l’automobile et des électroménagers dans chaque foyer. Une accélération telle que dans les 15 prochaines années nous pourrions consommer autant que durant les cent ans qui ont précédé la seconde guerre.

Faut faire quelque chose, c’est urgent… mais ça fait 40 ans qu’on le dit. Je me demande parfois ce que serait la situation si on avait agi avec détermination dès le rapport du Club de Rome « The limits to growth » et la conférence de Stockholm en 1972((Incidemment, voir l’article de John Ralston Saul dans le G&M d’aujourd’hui sur Maurice Strong un Canadien organisateur de ce colloque et premier directeur du PNUD)). Tergiversation, déni, procrastination l’ont emporté d’autant mieux que les tensions internationales étaient à leur comble : choc pétrolier, guerre du Vietnam, inflation galopante…

Sommes-nous mieux placés aujourd’hui pour agir ? Nous avons sans doute plus de moyens de communiquer, d’apprendre; plus de moyens d’agir, de puissance économique (est-ce à dire plus de flexibilité ?). J’oserais dire que le monde est moins guerrier qu’il l’était durant la guerre froide, même si les drones et les « frappes chirurgicales » alimentent aujourd’hui une guérilla anti-impérialiste, un Jihad qui ne semble pas près de s’éteindre. Un supplément de paix (moins de dépenses militaires) qui devrait nous permettre de dégager des ressources pour construire, imposer, faire respecter de nouvelles règles, de nouvelles limites.

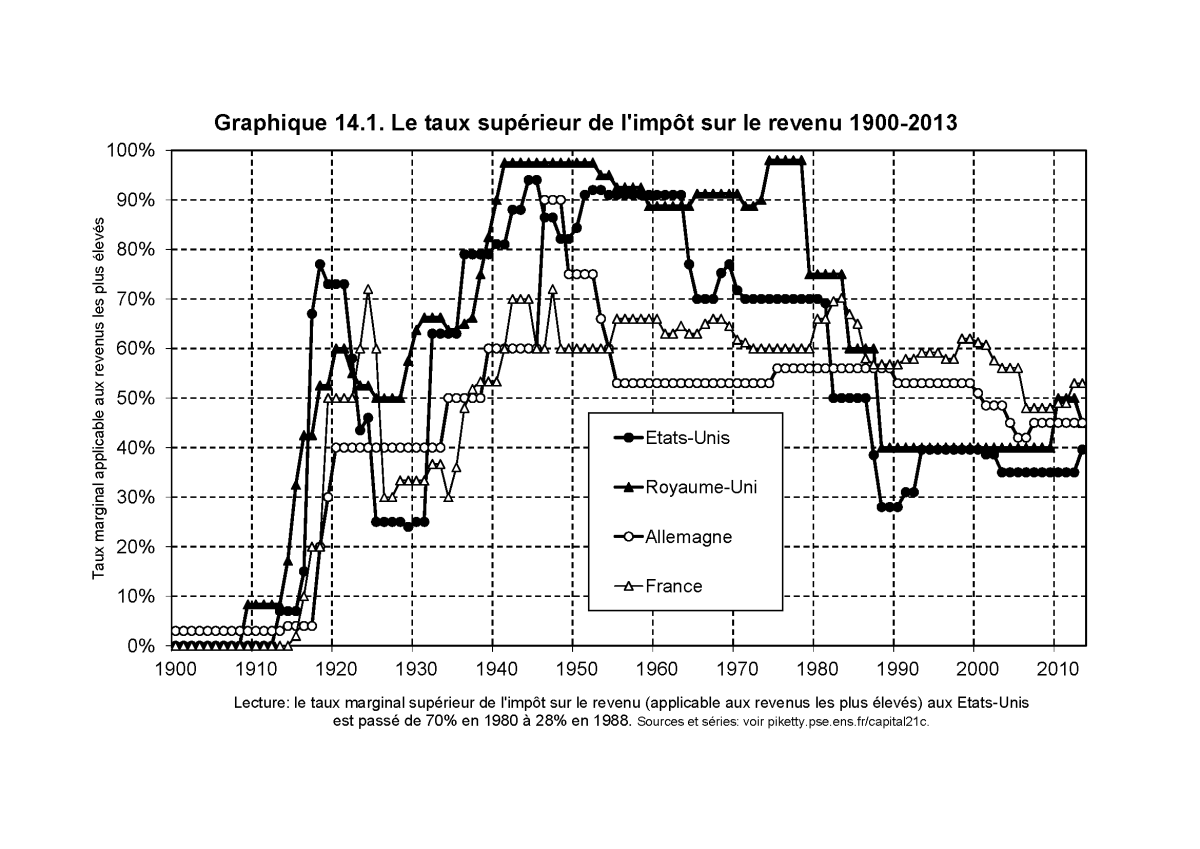

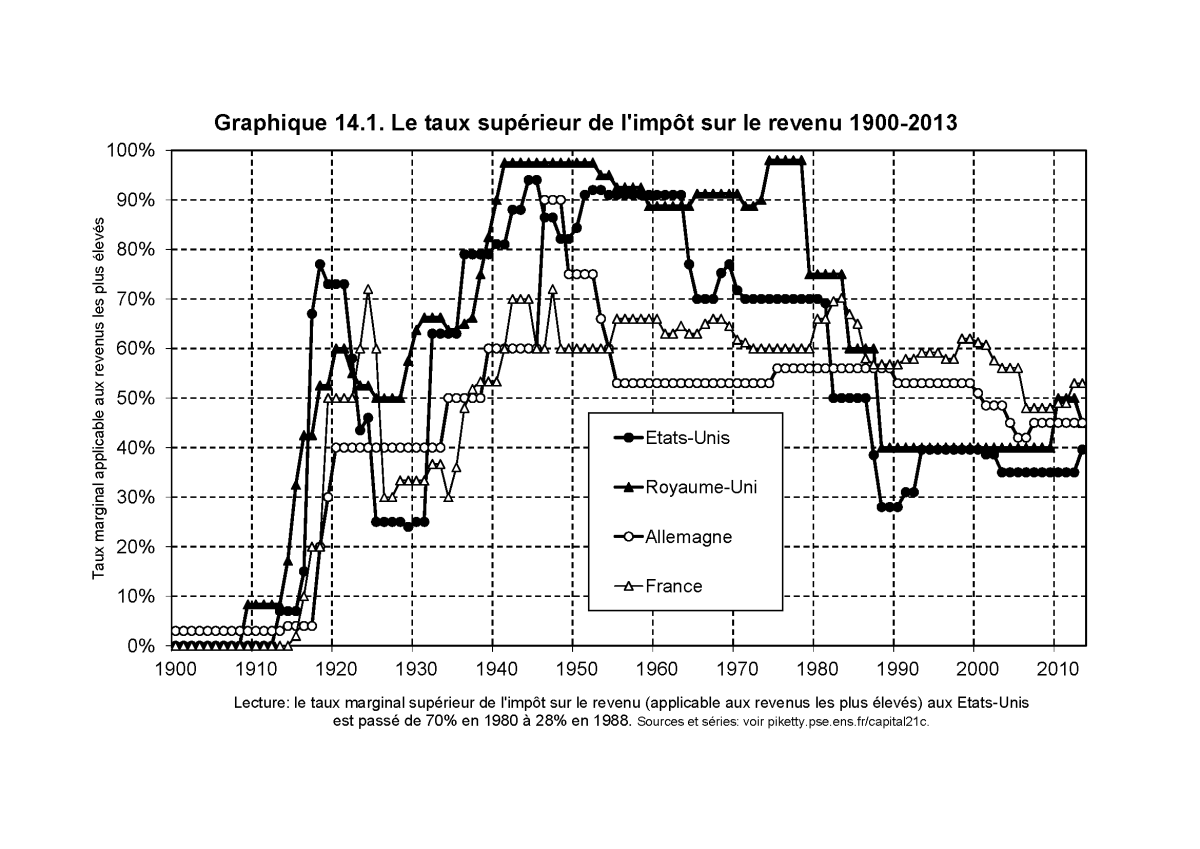

Malheureusement le laisser-faire néo-libéral qui a dominé depuis 30 ans a conduit à une privatisation de la richesse collective, par la réduction radicale de l’impôt sur les hauts revenus (voir Piketty, Le capital au XXIe siècle, p. 805, graphique 14.1) et l’endettement concomitant des gouvernements.

Les grandes fortunes non seulement ne paient plus autant d’impôt, mais elles prêtent ce qu’elles n’ont pas eu à payer. Ou inversement, les gouvernements doivent emprunter avec intérêts à ceux qu’ils n’ont pas eu le courage de taxer.

Cette offensive de la droite, après les « trente glorieuses » de 1945-1975 où la planification d’État et le développement des services publics avaient dominé, semble avoir mis les socio-démocrates sur la défensive alors que les communistes battaient en retraite. Seule la Chine a pu se mettre à l’abri de ce virage, bien que ce fut en devenant la servante-ouvrière de cette fuite en avant du capitalisme financiarisé.

Mais sommes-nous prêts à changer ? Changer quoi ? Jusqu’où ? À quelle vitesse et avec quels risques ? Des risques pour qui ? Il faudra identifier des cibles, et des contraintes qui seront respectées – imposées – aux récalcitrants sous peine que ces derniers se multiplient et rendent les règles caduques et les cibles inatteignables.

Les solutions ne seront pas que technologiques, mais aussi, surtout culturelles, anthropologiques. Nous sommes des êtres d’habitudes et de tradition plus que de raison. Prendre le chemin des solutions technologiques (le supplément de la revue The Economist de cette semaine en est un bel exemple : « The climate is changing because of extraordinaire inventions like the steam turbine and the internal combustion engine. The best way to cope is to keep inventing.« ) sans changer les habitudes risque d’empirer la situation. Par exemple vouloir remplacer le parc automobiles de moteurs à combustion par un parc d’automobiles électriques alors qu’il faudrait évoluer vers un partage de véhicules (électriques et sans conducteur) et des solutions de transport collectif. Un autre changement d’habitudes qui risque d’être difficile : réduire la part de viande dans notre alimentation (Un rapport de 2006 de la FAO estime à 18 % la part des GES provenant de l’élevage – Wikipedia).

Peut-être qu’une taxe sur la carbone (et sur les intrants carboniques des produits importés) pourra faire évoluer les habitudes alimentaires, d’achat et de transport… mais il faudra plus qu’une nouvelle taxe. Il faudra mobiliser toutes les couches de la société, et c’est dans la manière dont nous traiterons les différends, les inégalités et les libertés que nous maintiendrons ou affaiblirons nos démocraties. Nous devons amorcer un changement de paradigme pour redonner sa légitimité à l’action publique, et réduire l’acceptabilité sociale des comportements d’évasion. La Transition écologique et économique qui est nécessaire devra être portée par un large mouvement social si on veut agir à temps. Mais ci ce mouvement doit être large, il faut qu’il n’y ait ni gagnant ni perdant, seulement des participants à hauteur de leurs moyens – des responsables à hauteur de leurs patrimoines, des agents à hauteur de leur impact.

[Publié sur Nous.blogue, le 2 décembre]