Traduction de Cartoons | Debt (part 2) par Andrew Curry, 4 avril 2025

Bienvenue sur Just Two Things, que j’essaie de publier deux fois par semaine. Certains liens peuvent également apparaître sur mon blog de temps à autre. Les liens vers les articles principaux se trouvent dans les en-têtes ainsi que dans l’article. Je vous rappelle que si vous ne voyez pas Juste deux choses dans votre boîte de réception, il se peut qu’il ait été acheminé vers votre filtre anti-spam. Les commentaires sont ouverts.

1 : « C’est bien que tu sois là

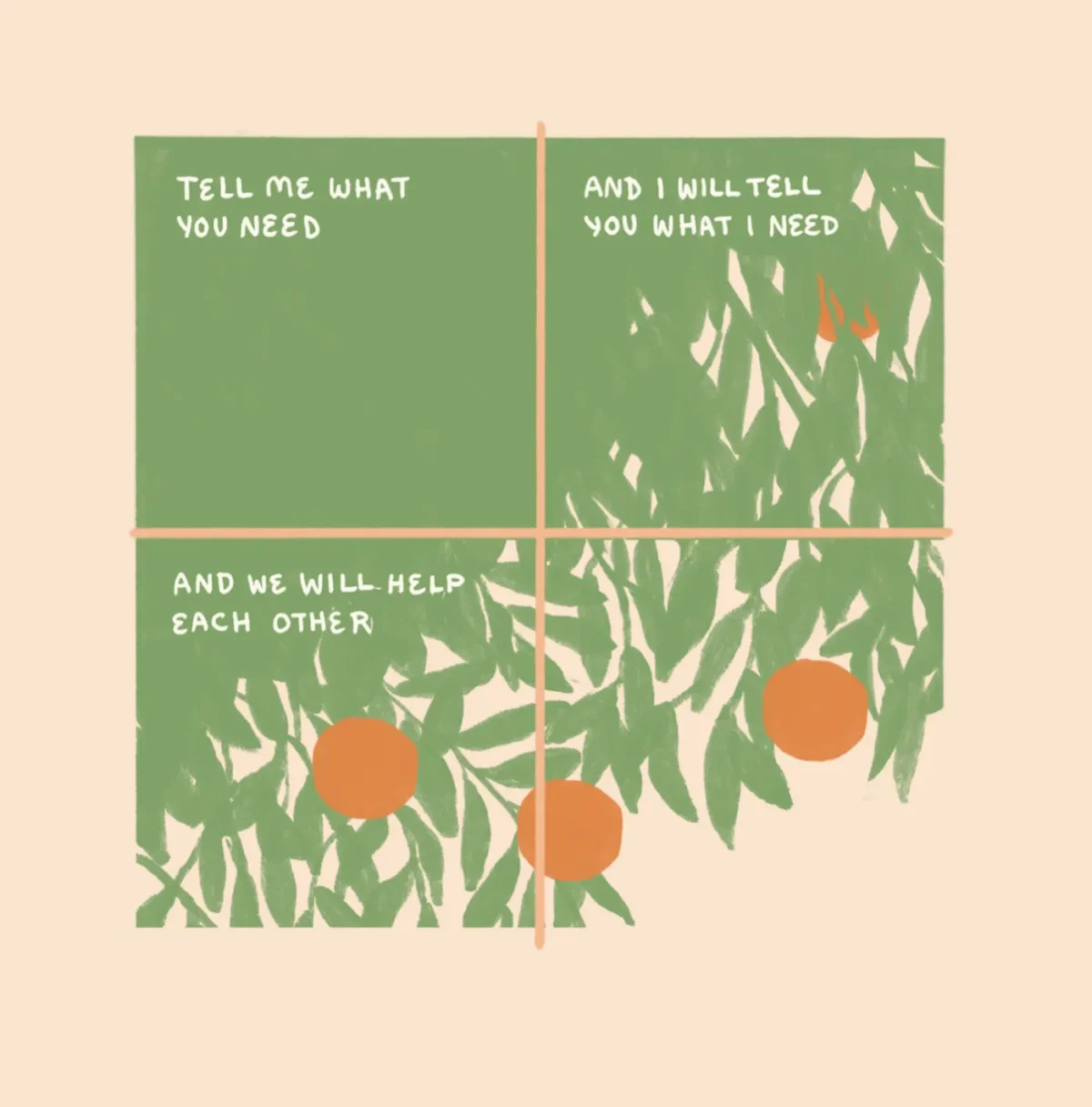

L’une des choses les plus apaisantes que j’ai lues récemment est une série d’illustrations de Madeleine Jubilee Saito publiées dans le magazine Orion, consacré à la nature et à la culture, et en dehors de leur paywall.

Je n’avais jamais rencontré son travail auparavant et, sur son site web, elle se décrit comme une « dessinatrice », mais ce terme ne traduit pas vraiment l’esprit de l’œuvre, intitulée « It is Good That You Are Here » (Il est bon que vous soyez ici). Orion la décrit comme « un poème visuel ».

Pour autant que je sache, l’œuvre a été réalisée à l’origine lorsque Saito était artiste en résidence au sein du projet On Being.

Il ne s’agit pas d’une longue série de dessins – il ne faudra que quelques minutes pour les lire – et je ne vais pas gâcher l’expérience délibérée qu’elle a clairement cherché à créer par la mise en page et l’enchaînement délibérés des illustrations. Mais permettez-moi de partager quelques images.

Et un peu plus loin dans la séquence :

Je n’ai probablement pas besoin de le préciser, mais ce qui m’a arrêté net lorsque j’ai feuilleté l’ouvrage en ligne – outre la simple efficacité des images – c’est aussi le sens de la perspective, voire de la distance, que Saito parvient à leur insuffler. Étant donné le bruit et la fureur de notre politique actuelle, cela m’a rappelé que le monde ne tourne pas vraiment autour d’une bande de narcissiques portant des casquettes MAGA à la Maison Blanche.

Dans une interview accordée au Comic Journal il y a quelques années, elle a évoqué ses origines du Midwest comme source de son travail : « J’ai toujours été attirée par les choses que [le dessinateur Art] Spiegelman qualifie de Midwest, à savoir le calme, la sobriété, l’intérêt pour le quotidien », tout en reconnaissant le « ressentiment blanc » qui va de pair.

Elle a été attirée par le format de la bande dessinée en raison de son caractère immédiat :

J’ai toujours aimé le caractère irrésistible des bandes dessinées. Plus que tout autre média. Raconter à un ami ce qui se passe dans le bus scolaire ? C’est très ennuyeux. Mais lorsque vous réalisez une petite bande dessinée autobiographique sur le trajet en bus scolaire et le regard par la fenêtre ? C’est soudain un événement très spécial, mémorable, plein de sens et de beauté.

Le format à quatre planches est également un choix délibéré, à la fois pour des raisons formelles et pour des raisons de foi. Elle se décrit elle-même comme « une chrétienne et une anticapitaliste », et la croix entre les quatre panneaux est pour elle – comme elle l’explique dans l’entretien – un motif religieux.

Andrew White, qui a coédité un livre avec Saito, l’interroge sur les images qui reviennent plusieurs fois dans son travail :

[Les meilleures métaphores sont infiniment flexibles. Une bonne métaphore vous accompagnera toute votre vie, et même plus. Les rivières et les océans, le soleil et la lune, les palmiers et les grenades – je crois sincèrement que ces images ne cesseront jamais d’être fraîches… Je réutilise souvent des rimes visuelles que j’aime beaucoup (la rime de la lune et d’une seule fenêtre brillamment éclairée me vient à l’esprit). J’espère que mes lecteurs n’y verront pas d’inconvénient. Il y a des choses qu’il est agréable de dessiner encore et encore.

Une grande partie de son travail se trouve sur son site web. Bonne lecture.

2 : D’où vient la dette (Partie 2 de 3)

Dans la partie 1 de ce billet, j’ai décrit l’émission de Michael Sheen sur Channel 4. The Secret Million Pound Giveaway qui consistait à plonger dans certains des mystères obscurs du marché de la dette en difficulté. Il a fallu plus de dix-huit mois pour réaliser cette émission et, pendant tout ce temps, aucun représentant du secteur britannique de la banque de détail, ou de son organisation professionnelle, n’a réussi à accepter une invitation à parler à Sheen devant la caméra, bien qu’ils soient à l’origine d’une grande partie des dettes qui finissent sur le marché des créances douteuses.

Cela m’a amené à réfléchir aux raisons de cette situation. Il s’avère que la création de dettes est au cœur du modèle d’entreprise des banques et que si le gouvernement voulait amener les banques à faire quelque chose pour améliorer la situation de l’endettement au Royaume-Uni, il disposerait de tous les leviers nécessaires pour y parvenir.

Étant donné que « le but d’un système est ce qu’il fait », et qu’aucun de ces leviers ne semble être actionné, il faut supposer que le système se satisfait d’une Grande-Bretagne dans laquelle les pauvres sont surchargés de dettes.

Dans ce billet, je vais passer en revue une partie de l’économie politique de cette question, et il se peut que ce soit un peu technique par endroits, mais soyez indulgents avec moi.

L’émission de Sheen s’est le plus approchée de cette question lors d’une conversation avec l’ancien Premier ministre Gordon Brown, qui nous a rappelé que les banques avaient été renflouées à hauteur de milliards par l’État britannique pour les empêcher de faire faillite lors de la crise financière de 2008. L’implication était qu’elles pouvaient avoir des obligations sociales en conséquence.

Il y a ici deux éléments importants à prendre en compte.

Le premier est que, dans un État moderne, l’argent n’est pas créé par l’impression, mais par les banques qui créent du crédit – ou, pour le dire autrement, puisqu’un bilan doit s’équilibrer – en créant de la dette.

Deuxièmement, les banques britanniques sont obligées de détenir des réserves auprès de la Banque d’Angleterre pour pouvoir exercer leurs activités. En échange, elles obtiennent de la banque centrale ce qui équivaut à une assurance contre la faillite, effectivement souscrite par l’État britannique.

En fait, il y a un peu plus que cela. Les banques reçoivent des intérêts sur toutes ces réserves au taux de base actuel de la Banque d’Angleterre. En d’autres termes, contrairement à la plupart des régimes d’assurance, elles sont également payées pour être assurées. (Il y a une raison à cela que j’aborderai plus tard.)

Comme je l’ai dit, tout cela est un peu technique, mais cela vaut la peine d’y consacrer un peu de temps. Dans son récent ouvrage de vulgarisation économique, Why We’re Getting Poorer, Cahal Moran nous rappelle que :

La majeure partie de l’argent créé dans une économie moderne l’est sous forme de crédit par des banques privées… Lorsque le crédit est accordé, il s’agit d’un moyen d’amener des ressources du futur vers le présent.1

Il y a deux corollaires à cela, qui sont tous deux importants lorsqu’il s’agit de discuter de la dette. Le premier est que tout crédit crée une dette et que la création de monnaie par la création de crédit/dette fonctionne parce que la dette est créée dans une monnaie « fiduciaire » ou garantie par l’État qui n’existe que parce que l’État s’en porte garant. Elle n’a cours légal qu’à l’intérieur des frontières de l’État.

Ou, comme l’a dit l’économiste Hyman Minsky

Tout le monde peut créer de l’argent ; le problème est de le faire accepter.

D’autres secteurs d’activité s’attendent à payer pour leurs matières premières, et il y a certainement un coût pour créer les conditions dans lesquelles « l’argent » est créé par les banques. Mais si vous êtes une banque, vous obtenez votre argent pour rien. Il ne serait pas insensé d’imposer une sorte de taxe sur les transactions pour la création de nouvelles dettes, afin de représenter l’investissement du public dans les conditions qui rendent leur création possible. En effet, à l’heure actuelle, les coûts sont socialisés et les profits sont privatisés, ce qui est plus généralement une caractéristique du secteur financier au Royaume-Uni.

Le deuxième corollaire est que l’institution qui accorde le prêt doit être raisonnablement convaincue que l’individu ou l’entreprise est en mesure de le rembourser – ou, plus largement, que l’économie a la capacité de soutenir la valeur créée par la création de la dette. (Sinon, les banques pourraient simplement émettre des millions de livres sterling de crédit et nous serions tous millionnaires.)2

Il y a ici deux observations importantes, l’une positive, l’autre négative. L’observation positive provient du grand économiste John Maynard Keynes :

Tout ce que nous pouvons réellement faire, nous pouvons nous le permettre.

S’il existe des capacités inutilisées dans l’économie, le gouvernement peut créer de la dette pour que ces capacités soient à nouveau utilisées. Il y aura des effets multiplicateurs. L’activité économique engendre l’activité économique : une économie nationale n’est pas une carte de crédit.

Deuxièmement, au niveau individuel, les banques ne devraient pas accorder de crédit à des personnes qu’elles ne croient pas capables de le rembourser. À l’heure actuelle, ce système est désespérément asymétrique : la responsabilité de l’échec des remboursements incombe entièrement à l’individu. Le prêteur a, au moins, une obligation morale dans la transaction qui n’existe pas dans le système.

C’est la première moitié de tout cela. En clair : La création de dettes dans l’économie britannique est un privilège unique pour les banques, qui s’accompagne d’importants avantages privés mais d’aucun avantage social apparent.

La seconde partie nous fait entrer dans le monde des banques à réserves fractionnaires. Il s’agit d’un de ces éléments d’économie que l’on apprend assez tôt : si tous ceux qui ont déposé de l’argent dans une banque voulaient le retirer en même temps, la banque ferait faillite. En effet, la banque prête également la majeure partie de son argent.

En revanche, elles détiennent une fraction, leurs réserves, dont elles doivent déposer une partie à la Banque d’Angleterre pour pouvoir exercer leur activité bancaire au Royaume-Uni. Cette proportion a augmenté après la crise financière de 2008, lorsque les autorités ont réalisé (avec l’effondrement de Northern Rock) que les banques prenaient des risques en réduisant la taille des réserves qu’elles détenaient.

Ces dépôts à la Banque d’Angleterre sont donc une forme d’assurance qui garantit que les banques ne prennent pas de risques avec l’argent qui leur est confié. Mais au Royaume-Uni, la Banque d’Angleterre paie ensuite des intérêts sur tout cela au taux de base actuel. Une analyse récente de la politique de la Banque d’Angleterre indique que

En supposant un taux d’intérêt neutre à long terme de 3 %, cela signifie qu’en régime permanent, la Banque d’Angleterre s’attend à verser indéfiniment 10 à 15 milliards de livres sterling par an aux banques.3

On peut considérer cela de différentes manières. On pourrait dire qu’il s’agit simplement d’une « subvention furtive » aux banques, et c’est l’argument qui a été avancé par la New Economics Foundation. Dans la zone euro, la banque centrale exige des banques qu’elles détiennent un minimum de 1 % de leurs réserves, et ce 1 % ne donne pas lieu à des paiements d’intérêts. En Suisse, ce chiffre est de 4 %. C’est ce qu’on appelle l’étagement.

Ainsi, en théorie, si l’on voulait garantir (par exemple) un système de crédit communautaire équitable, compte tenu de l’incapacité du système bancaire à le faire, on pourrait détourner les paiements d’intérêts des premiers 10 % des dépôts détenus à la banque centrale. Il s’agirait d’un transfert des investisseurs des banques de détail vers certaines des régions les plus pauvres et les plus démunies du pays.

La dernière fois qu’il s’est exprimé sur le sujet, l’actuel gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailie, a déclaré qu’il pensait que ne pas payer de taux d’intérêt sur tous les dépôts des banques serait une mauvaise idée. Selon lui, cela rendrait les banques moins sensibles aux variations des taux d’intérêt et rendrait donc la politique monétaire moins efficace.

Vous pourriez considérer qu’il s’agit là d’un nouvel exemple de l’État britannique privilégiant les intérêts du secteur financier, comme il le fait depuis 150 ans, et vous auriez probablement raison sur ce point.

Mais étant donné que d’autres pays ne semblent pas ressentir le même besoin et que leur politique monétaire semble toujours fonctionner, il s’agit au moins d’une hypothèse vérifiable. Vous pourriez commencer par retenir les paiements d’intérêts sur les premiers 5 ou 10 % des réserves et voir si cela fait une différence notable.4

Dans le prochain et dernier billet de cette série, j’examinerai certaines des alternatives et leur justification politique.

Notes

1 Il ne s’agit pas d’un exposé controversé ou contesté de la manière dont l’argent est créé.

2 En fait, cela conduirait à une hyperinflation, et nous ne serions plus que des millionnaires de papier.

3 Il s’agit de chiffres nets, mesurant le transfert global d’argent de l’État vers le secteur bancaire. La Banque d’Angleterre perçoit des intérêts sur les fonds déposés auprès d’elle par les banques. Le transfert réel vers le secteur bancaire est plus élevé. Il convient également de noter que lorsque les taux d’intérêt étaient négligeables, c’est parce que les banques étaient soutenues par un vaste programme public d’assouplissement quantitatif.

4 À mon avis, ce n’est pas le cas : les taux d’intérêt sont un levier économique assez rudimentaire. Et certains universitaires pensent que l’affirmation de Bailey est en fait erronée.