Les Américains passent aujourd’hui plus de temps seuls que jamais. Cela modifie notre personnalité, notre politique et même notre rapport à la réalité.

Par Derek Thompson

Le bar est fermé

À quelques kilomètres de chez moi, en Caroline du Nord, se trouve un petit restaurant mexicain, avec plusieurs tables et quatre tabourets au bar, face à la cuisine. Par un après-midi étouffant de l’été dernier, je suis entré avec ma femme et ma fille. L’endroit était vide. Mais en y regardant de plus près, je me suis rendu compte que les affaires étaient florissantes. Le bar était couvert de plats à emporter : neuf grands sacs bruns.

Alors que nous prenions notre repas, j’ai vu une demi-douzaine de personnes entrer dans le restaurant sans s’asseoir pour manger. Chacun poussait la porte, se dirigeait vers le comptoir, prenait un sac sur le bar et s’en allait. Dans la délicate chorégraphie entre la cuisine et le client, pas un mot n’a été échangé. L’espace autrefois réservé à la rencontre sociale la plus bruyante, le bar, a été reconfiguré en un dépôt silencieux où les clients peuvent prendre de la nourriture à manger chez eux.

Jusqu’à la pandémie, le bar était animé et apprécié des habitués. « Il n’y a que quelques places assises, mais c’était un endroit très vivant », m’a dit Rae Mosher, le directeur général du restaurant. « Je ne peux pas vous dire à quel point cela m’a attristée », a-t-elle poursuivi. « Je sais que cela gêne la communication entre les clients et le personnel d’avoir des sacs à emporter qui occupent tout le bar. Mais il n’y a pas d’autre endroit où déposer la nourriture ». Elle a installé un panneau : LE BAR EST FERMÉ.

L’affiche apposée sur le bar est un signe des temps pour le secteur de la restauration. Au cours des dernières décennies, le secteur est passé des tables aux plats à emporter, un processus qui s’est accéléré pendant la pandémie et qui s’est poursuivi même après la fin de l’urgence sanitaire. Selon la National Restaurant Association, en 2023, 74 % de la fréquentation des restaurants proviendra de clients « hors établissement », c’est-à-dire de plats à emporter et de livraisons, contre 61 % avant COVID.

Le revers de la médaille de la diminution des sorties au restaurant est l’augmentation des repas pris en solitaire. La proportion d’adultes américains dînant ou buvant un verre avec des amis un soir donné a diminué de plus de 30 % au cours des 20 dernières années. « Il y a une dynamique isolationniste qui se met en place dans le secteur de la restauration », m’a dit Steve Salis, restaurateur à Washington. « Je pense que les gens se sentent mal à l’aise dans le monde d’aujourd’hui. Ils ont décidé que leur maison était leur sanctuaire. Il n’est pas facile de les faire sortir ». Même lorsque les Américains mangent au restaurant, ils ont beaucoup plus tendance à le faire seuls. Selon les données recueillies par la plateforme de réservation en ligne OpenTable, les repas en solo ont augmenté de 29 % au cours des deux dernières années. La raison numéro 1 est le besoin d’avoir plus de temps pour soi.

L’évolution des restaurants suit la trajectoire d’une autre industrie américaine : Hollywood. Dans les années 1930, le divertissement vidéo n’existait que dans les salles de cinéma, et l’Américain moyen allait au cinéma plusieurs fois par mois. Le cinéma était une expérience nécessairement collective, que l’on appréciait avec des amis et en compagnie d’étrangers. Mais la technologie a transformé le film en un système de distribution à domicile. Aujourd’hui, l’adulte américain type achète environ trois billets de cinéma par an et regarde près de 19 heures de télévision, soit l’équivalent d’environ huit films, par semaine. Dans le domaine du divertissement, comme dans celui de la restauration, la modernité a transformé un rituel de convivialité en une expérience de réclusion à domicile, voire de solitude.

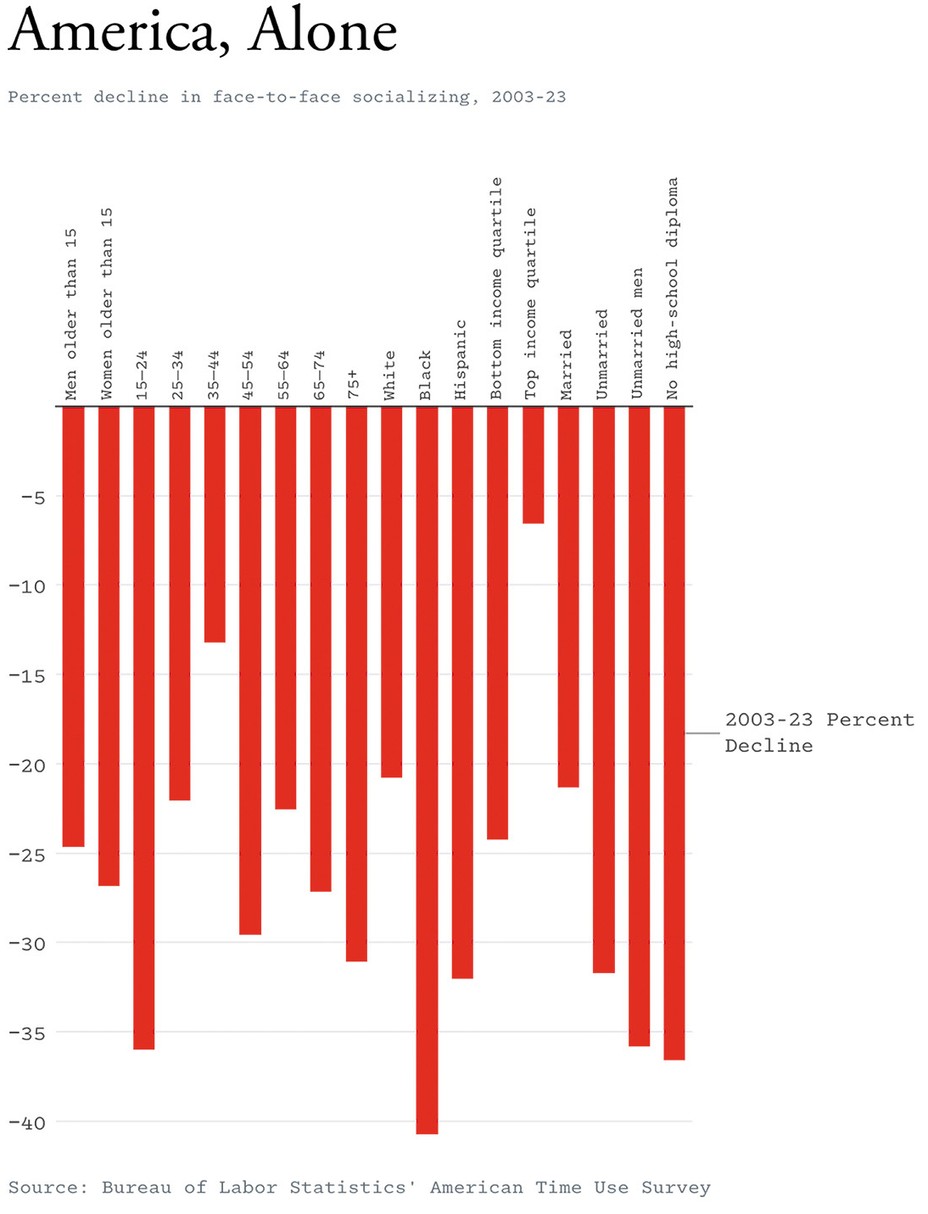

La privatisation des loisirs américains n’est qu’une partie d’une histoire beaucoup plus vaste. Les Américains passent moins de temps avec d’autres personnes qu’au cours de toute autre période pour laquelle nous disposons de données fiables, depuis 1965. Entre cette année-là et la fin du XXe siècle, la socialisation en personne a lentement diminué. De 2003 à 2023, elle a chuté de plus de 20 %, selon l’enquête américaine sur l’emploi du temps (American Time Use Survey), une étude annuelle menée par le Bureau des statistiques du travail. Chez les hommes célibataires et les jeunes de moins de 25 ans, la baisse a été de plus de 35 %. Comme on pouvait s’y attendre, le temps passé seul a augmenté pendant la pandémie. Mais la tendance avait commencé bien avant que la plupart des gens n’entendent parler d’un nouveau coronavirus et s’est poursuivie après la fin de la pandémie. Selon Enghin Atalay, économiste à la Banque fédérale de réserve de Philadelphie, les Américains passeront encore plus de temps seuls en 2023 qu’en 2021. (Il considère qu’une personne est « seule », comme je le ferai tout au long de cet article, si elle est « la seule personne dans la pièce, même si elle est au téléphone » ou devant un ordinateur).

L’érosion de la camaraderie peut être observée dans de nombreux faits étranges et déprimants de la vie américaine d’aujourd’hui. Les hommes qui regardent la télévision passent aujourd’hui sept heures devant la télévision pour chaque heure qu’ils passent avec quelqu’un en dehors de chez eux. La femme propriétaire d’un animal de compagnie passe plus de temps à s’occuper activement de son animal qu’à avoir des contacts directs avec des amis de sa propre espèce. Depuis le début des années 2000, le temps que les Américains disent passer à aider ou à s’occuper de personnes extérieures à leur famille nucléaire a diminué de plus d’un tiers.

Derek Thompson : Why Americans suddenly stopped hanging out

La solitude auto-imposée pourrait bien être le fait social le plus important du XXIe siècle en Amérique. Il n’est peut-être pas surprenant que de nombreux observateurs aient réduit ce phénomène au thème de la solitude. En 2023, Vivek Murthy, le chirurgien général (surgeon general) de Joe Biden, a publié une mise en garde de 81 pages contre « l’épidémie de solitude » qui sévit aux États-Unis, affirmant que ses effets négatifs sur la santé étaient comparables à ceux du tabagisme et de l’obésité. Un nombre croissant de responsables de la santé publique semblent considérer la solitude comme le prochain problème critique de santé publique dans les pays développés. Le Royaume-Uni a désormais un ministre de la solitude. Il en va de même au Japon.

Mais la solitude n’est pas la même chose que le fait d’être simplement seul. « C’est en fait une réaction émotionnelle très saine que de ressentir une certaine solitude », m’a dit Eric Klinenberg, sociologue à l’université de New York. « C’est cet indice qui vous pousse à quitter le canapé et à entrer en contact avec les autres. Le vrai problème, la nature de la crise sociale américaine, c’est que la plupart des Américains ne semblent pas réagir à l’indice biologique qui les pousse à passer plus de temps avec d’autres personnes. Leur niveau d’isolement augmente alors que de nombreuses mesures du sentiment de solitude sont en fait stables ou en baisse. Une étude réalisée en 2021 sur l’échelle de solitude de l’UCLA, largement utilisée, a conclu que « le terme fréquemment utilisé d’épidémie de solitude semble exagéré ». Bien que les jeunes soient plus solitaires qu’auparavant, rien ne prouve que la solitude augmente de manière plus générale aujourd’hui. Une enquête Gallup réalisée en 2023 a révélé que la proportion d’Américains déclarant avoir souffert de solitude « une grande partie de la journée d’hier » a diminué d’environ un tiers entre 2021 et 2023, alors même que le temps passé seul, selon les calculs d’Atalay, a légèrement augmenté.

Jour après jour, heure après heure, nous choisissons ce mode de vie – son confort, ses divertissements. Mais la commodité peut être une malédiction. Nos habitudes créent ce qu’Atalay a appelé un « siècle de solitude ». C’est le siècle antisocial.

Au cours des derniers mois, j’ai discuté avec des psychologues, des politologues, des sociologues et des technologues de la tendance antisociale de l’Amérique. Bien que les détails de ces conversations diffèrent, un thème s’est dégagé : La préférence individuelle pour la solitude, étendue à l’ensemble de la société et exercée de manière répétée au fil du temps, est en train de recâbler l’identité civique et psychique de l’Amérique. Les conséquences sont considérables pour notre bonheur, nos communautés, notre politique et même notre compréhension de la réalité.

La fin du siècle social

La première moitié du XXe siècle a été extraordinairement sociale. Entre 1900 et 1960, le nombre de membres des églises a augmenté, tout comme la participation aux syndicats. Les taux de mariage ont atteint un niveau record après la Seconde Guerre mondiale, et le taux de natalité a connu un fameux « boom ». Des associations de toutes sortes ont prospéré, notamment des clubs de lecture et des groupes de bénévoles. Le New Deal a fait du système américain de bibliothèques l’envie du monde entier ; les communautés et les promoteurs de tout le pays ont construit des théâtres, des salles de musique, des terrains de jeu et toutes sortes de lieux de rassemblement.

Mais dans les années 1970, les États-Unis sont entrés dans une ère de repli sur soi, comme l’a montré le politologue Robert D. Putnam dans son livre Bowling Alone (2000). Certaines institutions de solidarité, comme le mariage, se sont érodées lentement, tandis que d’autres ont disparu rapidement. Entre 1985 et 1994, la participation active aux organisations communautaires a diminué de près de la moitié. Ce déclin a été d’une ampleur étonnante, touchant pratiquement toutes les activités sociales et tous les groupes démographiques suivis par Putnam.

Que s’est-il passé dans les années 1970 ? Le sociologue Klinenberg note un changement dans les priorités politiques : Le gouvernement a considérablement ralenti la construction d’espaces publics. « Les lieux qui servaient de point d’ancrage à la vie communautaire, tels que les bibliothèques, les gymnases scolaires et les salles syndicales, sont devenus moins accessibles ou ont été complètement fermés », m’a-t-il expliqué. M. Putnam met en avant, entre autres, de nouvelles valeurs morales, telles que l’adoption d’un individualisme débridé. Mais il a constaté que deux des facteurs les plus importants étaient des technologies alors omniprésentes : l’automobile et le téléviseur.

À partir de la seconde moitié du siècle, les Américains ont utilisé leur voiture pour s’éloigner de plus en plus les uns des autres, ce qui a permis la croissance des banlieues et, avec elle, un repli sur les terrasses privées, les piscines privées, une vie plus privée. Une fois sortis de leur voiture, les Américains se sont installés devant la télévision. De 1965 à 1995, l’adulte moyen a gagné six heures de temps libre par semaine. Il aurait pu consacrer ce temps – 300 heures par an – à des travaux d’intérêt général, au basket-ball, à la lecture, au tricot, ou à tout ça. Au lieu de cela, ils ont consacré la quasi-totalité de ce temps supplémentaire à regarder davantage la télévision.

La télévision a transformé la décoration intérieure des Américains, leurs relations et leurs communautés. En 1970, à peine 6 % des élèves de sixième année avaient un poste de télévision dans leur chambre ; en 1999, cette proportion était passée à 77 %. Dans les années 1990, les carnets de temps ont montré que les maris et les femmes passaient presque quatre fois plus d’heures à regarder la télévision ensemble qu’à se parler au cours d’une semaine donnée. Les personnes qui déclarent que la télévision est leur « principale forme de divertissement » sont moins susceptibles de s’engager dans pratiquement toutes les activités sociales recensées par Putnam : le bénévolat, la fréquentation de l’église, la participation à des dîners, les pique-niques, le don de sang, et même l’envoi de cartes de vœux. À l’instar d’un meurtre dans le jeu Cluedo, la mort des liens sociaux en Amérique peut être attribuée à de nombreux suspects. Mais en fin de compte, je crois que le coupable le plus probable est évident. C’était M. Farnsworth, dans le salon, avec la télé.

Collé au téléphone

Si deux des technologies emblématiques du XXe siècle, l’automobile et la télévision, ont été à l’origine de la montée de la solitude américaine, le matériel le plus célèbre du XXIe siècle a continué d’alimenter, et même accéléré, notre tendance nationale à l’asocialité. Un nombre incalculable de livres, d’articles et de reportages sur le câble ont averti les Américains que les smartphones peuvent avoir des effets négatifs sur la santé mentale et qu’ils peuvent être particulièrement nocifs pour les adolescents. Mais cette couverture alarmiste est plutôt modérée, compte tenu de l’ampleur des changements que ces appareils ont apportés à notre expérience consciente. Une personne moyenne est éveillée pendant environ 900 minutes par jour. Les enfants et les adolescents américains passent en moyenne 270 minutes en semaine et 380 minutes le week-end à regarder leurs écrans, selon l’initiative Digital Parenthood. Les écrans occupent donc plus de 30 % de leur vie éveillée.

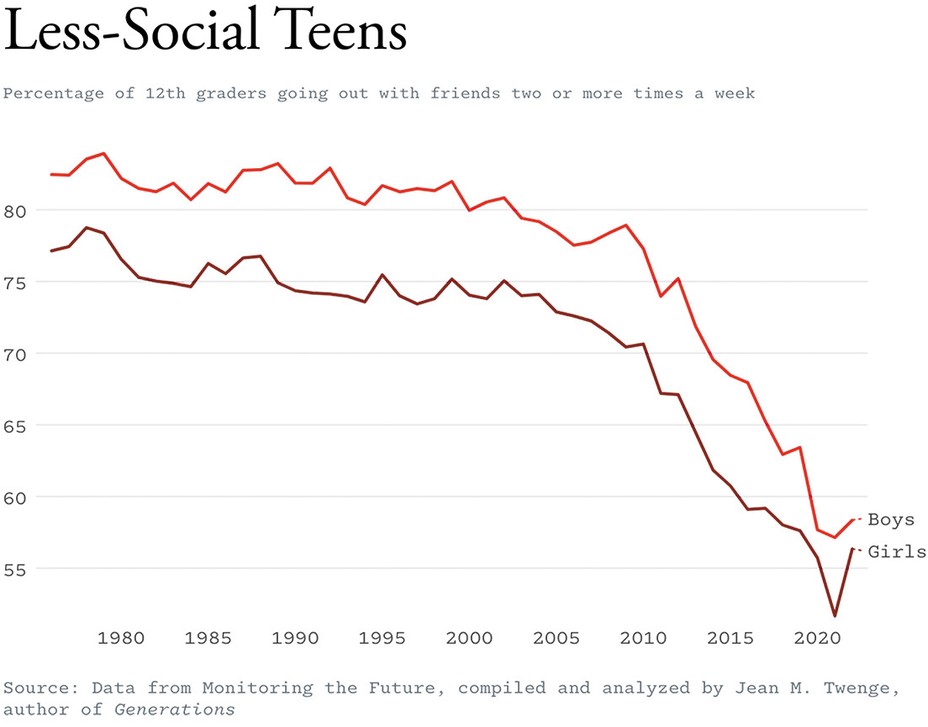

Une partie de ce temps d’écran est sociale, après tout. Mais partager des vidéos ou envoyer des SMS à des amis n’est qu’une pâle imitation de l’interaction en face à face. Ce qui est plus inquiétant que ce que les jeunes font sur leur téléphone, c’est ce qu’ils ne font pas. Les jeunes sont moins susceptibles que dans les décennies précédentes d’obtenir leur permis de conduire, d’avoir un rendez-vous galant, d’avoir plus d’un ami proche ou même de sortir avec leurs amis. La proportion de garçons et de filles qui déclarent rencontrer leurs amis presque quotidiennement en dehors des heures de classe a diminué de près de 50 % depuis le début des années 1990, la baisse la plus marquée ayant eu lieu dans les années 2010.

Le déclin des sorties entre amis ne peut pas être considéré comme un changement générationnel bénin, quelque chose qui s’apparente à une préférence pour les pantalons à bretelles plutôt que pour les jeans moulants. L’enfance humaine – y compris l’adolescence – est une période particulièrement sensible dans l’ensemble du règne animal, écrit le psychologue Jonathan Haidt dans The Anxious Generation. Bien que le cerveau humain atteigne 90 % de sa taille à l’âge de 5 ans, ses circuits neuronaux mettent longtemps à mûrir. La longueur de notre enfance pourrait être une façon pour l’évolution de programmer un apprentissage prolongé de l’apprentissage social par le jeu. Le meilleur type de jeu est physique, en plein air, avec d’autres enfants et sans surveillance, ce qui permet aux enfants de repousser les limites de leurs capacités tout en apprenant à gérer les conflits et à tolérer la douleur. Mais aujourd’hui, l’attention des jeunes est canalisée vers des appareils qui les sortent de leur corps, les privant ainsi de l’éducation au monde physique dont ils ont besoin.

Lire : Jonathan Haidt on the terrible costs of a phone-based childhood

L’anxiété et la dépression chez les adolescents atteignent des sommets presque inégalés : La dernière enquête gouvernementale sur les lycéens, menée en 2023, a révélé que plus de la moitié des adolescentes se sentaient « constamment tristes ou désespérées ». Ces données sont alarmantes, mais ne devraient pas être surprenantes. Les jeunes rats et singes privés de jeu en sortent socialement et émotionnellement affaiblis. Il serait étrange que nous, l’autoproclamé « animal social », soyons différents.

Une enfance socialement sous-développée conduit, presque inexorablement, à un âge adulte socialement rabougri. Une tendance populaire sur TikTok consiste, pour des jeunes d’une vingtaine d’années, à faire la fête de manière créative lorsqu’un ami annule ses projets, souvent parce qu’ils sont trop fatigués ou trop anxieux pour sortir de chez eux. Ces clips peuvent être loufoques et même très drôles. Nous connaissons tous ce sentiment de soulagement lorsque nous récupérons du temps libre au cours d’une semaine surchargée. Mais le nombre de ces vidéos est quelque peu inquiétant. Si quelqu’un doit se sentir seul et désespérément à la recherche d’un contact avec le monde physique, on pourrait penser que ce sont les jeunes d’une vingtaine d’années, qui se remettent encore d’années de fièvre pandémique de la cabine. Mais il semble que, bien souvent, les membres de la génération la plus isolée d’Amérique n’essaient pas du tout de sortir de chez eux. Ils allument leurs appareils photo pour montrer au monde entier le plaisir qu’ils ont à ne pas sortir de chez eux.

Si les jeunes adultes se sentent dépassés par les coûts émotionnels de la vie en commun dans le monde physique – et enclins à garder même leurs amis proches à une distance physique – cela suggère que les téléphones ne se contentent pas de recâbler l’adolescence ; ils bouleversent également la psychologie de l’amitié.

Dans les années 1960, Irwin Altman, psychologue au Naval Medical Research Institute de Bethesda, dans le Maryland, a mis au point une mesure de l’amitié caractérisée par une intimité croissante. Dans les premiers temps de l’amitié, les gens discutent en partageant des détails insignifiants. Au fur et à mesure que la confiance s’installe, les conversations s’approfondissent pour inclure des informations plus privées, jusqu’à ce que la divulgation devienne habituelle et facile. Plus tard, Altman a ajouté un élément important : les amis ont autant besoin de limites que de proximité. Le temps passé seul pour se ressourcer est essentiel pour maintenir des relations saines.

Avec les téléphones, la solitude est plus encombrée qu’elle ne l’était auparavant, et les foules sont plus solitaires. « Autrefois, des lignes claires séparaient le fait d’être seul de celui d’être dans une foule », explique Nicholas Carr, auteur du nouveau livre Superbloom : How Technologies of Connection Tear Us Apart, m’a dit. « Les frontières nous aidaient. Vous pouviez être présent avec vos amis et réfléchir pendant votre temps libre ». Aujourd’hui, notre temps social est hanté par la possibilité que quelque chose de plus intéressant se passe ailleurs, et notre temps libre est contaminé par les flux, les messages et les textes de dizaines d’amis, de collègues, d’amis intimes et d’inconnus.

Si Carr a raison, la fenêtre toujours ouverte de la technologie moderne sur le monde extérieur rend la recharge beaucoup plus difficile, laissant de nombreuses personnes chroniquement épuisées, une batterie ambulante toujours bloquée dans la zone rouge. Dans un monde sain, les personnes qui passent beaucoup de temps seules ressentiraient cet ancien signal biologique : je suis seul et triste ; je devrais faire des projets. Mais nous vivons dans un monde décalé, où les divertissements faciles à la maison, le partage excessif en ligne et les compétences sociales déficientes suscitent une réponse étrangement populaire : Je suis seul, anxieux et épuisé ; Dieu merci, mes projets ont été annulés.

Le retour à la maison

L’année dernière, le sociologue Patrick Sharkey, de l’université de Princeton, travaillait à un livre sur la façon dont les lieux façonnent la vie et la fortune économique des Américains. Il avait le sentiment que l’essor du travail à distance pouvait avoir accéléré une tendance à plus long terme : un changement dans le temps que les gens passent à l’intérieur de leur domicile. Il a fait des calculs et a découvert « un changement stupéfiant » dans nos habitudes quotidiennes, bien plus extrême qu’il ne l’aurait imaginé. En 2022 – notamment après la fin de la pandémie – les adultes passeront 99 minutes de plus à la maison chaque jour par rapport à 2003.

Cette constatation a servi de base à un article publié en 2024, « Homebound », dans lequel Sharkey a calculé que, par rapport à 2003, les Américains sont plus susceptibles d’assister à des réunions à domicile, de faire des achats à domicile, de se divertir à domicile, de manger à domicile et même de pratiquer leur religion à domicile. Pratiquement toute l’économie s’est réorientée pour permettre aux Américains de rester entre leurs quatre murs. Ce phénomène ne peut être réduit au travail à distance. Il s’agit de quelque chose de beaucoup plus totalisant, qui s’apparente davantage à une « vie à distance ».

On peut se demander pourquoi les Américains qui ont les moyens ne voudraient pas passer plus de temps chez eux. Au cours des dernières décennies, la maison américaine typique est devenue plus grande, plus confortable et plus divertissante. Entre 1973 et 2023, la taille de la maison individuelle neuve moyenne a augmenté de 50 % et la part des maisons individuelles neuves équipées de la climatisation a doublé, pour atteindre 98 %. Les services de streaming, les consoles de jeux vidéo et les téléviseurs à écran plat rendent le salon plus divertissant que n’importe quel théâtre ou salle d’arcade du XXe siècle. Pourtant, les commodités peuvent être une malédiction. D’après les calculs de M. Sharkey, les activités à domicile sont associées à une « forte réduction » du bonheur déclaré.

Une vie confinée à la maison n’est pas forcément une vie solitaire. Dans les années 1970, le ménage type se divertissait plus d’une fois par mois. Mais de la fin des années 1970 à la fin des années 1990, la fréquence des réceptions entre amis pour des fêtes, des jeux, des dîners, etc. a diminué de 45 %, selon les données recueillies par Robert Putnam. Au cours des 20 années qui ont suivi la publication de Bowling Alone, le temps moyen que les Américains ont passé à organiser des événements sociaux ou à y assister a encore diminué de 32 %.

Comme nos maisons sont devenues moins sociales, l’architecture résidentielle est devenue plus antisociale. Clifton Harness est cofondateur de TestFit, une entreprise qui crée des logiciels pour concevoir des plans d’aménagement pour les nouveaux lotissements. Il m’a expliqué que la règle cardinale de la conception des appartements contemporains est que chaque pièce est construite pour permettre un maximum de temps passé devant un écran. « Lors des réunions de conception avec les promoteurs et les architectes, il faut assurer à tout le monde qu’il y aura de la place pour un écran plat mural dans chaque pièce », a-t-il déclaré. « Auparavant, il fallait s’assurer que les pièces étaient bien éclairées. Aujourd’hui, lorsque la question est de savoir comment apporter le plus de confort au plus grand nombre, la réponse est de nourrir leur addiction à l’écran ». Bobby Fijan, promoteur immobilier, a déclaré l’année dernière que « pour la plupart, les appartements sont construits pour Netflix et la détente ». En étudiant les plans d’étage, il a remarqué que les chambres à coucher, les garde-robes et les autres espaces privés se multiplient. « Je pense que nous construisons pour la solitude », m’a dit M. Fijan.

Des « moines laïques »

En 2020, le philosophe et écrivain Andrew Taggart a observé dans un essai publié dans la revue religieuse First Things qu’une nouvelle forme de masculinité semblait émerger : forte, obsédée par l’optimisation personnelle et fière d’être seule. Les hommes comme les femmes ont retardé la formation d’une famille ; l’âge médian du premier mariage pour les hommes a récemment dépassé les 30 ans pour la première fois de l’histoire. Taggart a écrit que les hommes qu’il connaissait semblaient renoncer avec enthousiasme au mariage et à la paternité. Au lieu de concentrer leur trentaine et leur quarantaine sur les alliances et les couches, ils s’engageaient à travailler sur leur corps, leur compte en banque et leur esprit aiguisé par la méditation. Taggart a qualifié ces hommes de « moines séculiers » pour leur combinaison d’austérité à l’ancienne et de solipsisme moderne. « Les praticiens se soumettent à des formes de plus en plus rigoureuses et surveillées de contrôle ascétique de soi », écrit-il, “parmi lesquelles les douches froides, le jeûne intermittent, l’optimisation de la santé basée sur des données et les camps d’entraînement à la méditation”.

Lorsque j’ai lu l’essai de Taggart l’année dernière, j’ai ressenti un choc de reconnaissance. Au cours des mois précédents, j’avais été captivé par un genre particulier de médias sociaux : la vidéo virale de la « routine matinale ». Si le protagoniste est un homme, il est généralement beau et riche. On le voit se réveiller. On le voit méditer. Nous le voyons écrire dans son journal. On le voit faire de l’exercice, prendre des compléments alimentaires, se plonger dans le froid. Mais ce qui frappe le plus dans ces vidéos, c’est l’élément qui en est généralement absent : les autres. Dans ces petits films d’une vie bien remplie, les protagonistes se réveillent généralement seuls et le restent. On ne voit généralement pas d’amis, pas de conjoint, pas d’enfants. Ces vidéos sont des publicités pour une forme luxueuse de monachisme moderne qui considère la présence d’autres personnes comme, au mieux, une distraction indésirable et, au pire, un plaisir malsain qu’il est préférable d’éviter, comme le porno, peut-être, ou les Pop-Tarts.

Tirer des conclusions majeures sur la masculinité moderne à partir d’une poignée de TikToks ne serait pas judicieux. Mais l’homme solitaire n’est pas seulement un phénomène lié aux médias sociaux. Les hommes passent plus de temps seuls que les femmes, et les jeunes hommes augmentent leur temps de solitude plus rapidement que tout autre groupe, selon l’enquête américaine sur l’emploi du temps.

D’où vient ce temps passé seul ? Liana C. Sayer, sociologue à l’université du Maryland, m’a fait part de son analyse de l’évolution du temps de loisirs des hommes et des femmes au XXIe siècle. Mme Sayer a divisé les loisirs en deux grandes catégories : les « loisirs engagés », qui comprennent la socialisation, les concerts et le sport, et les « loisirs sédentaires », qui comprennent le fait de regarder la télévision et de jouer à des jeux vidéo. Par rapport aux loisirs engagés, qui sont plus susceptibles d’être pratiqués avec d’autres personnes, les loisirs sédentaires sont plus souvent pratiqués en solitaire.

La tendance la plus spectaculaire mise en évidence par M. Sayer est que les hommes célibataires sans enfants, qui disposent du plus grand nombre d’heures de loisirs, ont une probabilité écrasante de passer ces heures seuls. Et le temps qu’ils consacrent aux loisirs sédentaires en solitaire a augmenté depuis 2003, plus que celui de tout autre groupe suivi par Sayer. C’est regrettable car, comme l’a écrit M. Sayer, « le bien-être est plus élevé chez les adultes qui passent une plus grande partie de leurs loisirs avec d’autres personnes ». Les loisirs sédentaires, en revanche, sont « associés à une santé physique et mentale négative ».

Richard V. Reeves, président de l’Institut américain pour les garçons et les hommes, m’a expliqué que pour les hommes, comme pour les femmes, quelque chose de difficile à définir est perdu lorsque nous poursuivons une vie de confort solitaire. Il appelle cela la « nécessité », la façon dont nous nous rendons indispensables à notre famille et à notre communauté. « Je pense qu’à un certain niveau, nous avons tous besoin de sentir que nous sommes une pièce de puzzle qui va s’insérer dans un puzzle quelque part », a-t-il déclaré. Ce besoin peut prendre plusieurs formes : sociale, économique ou communautaire. Nos enfants et nos partenaires peuvent dépendre de nous pour des soins ou des revenus. Nos collègues peuvent compter sur nous pour terminer un projet ou pour se plaindre d’un patron ennuyeux. Nos congrégations religieuses et nos soirées poker du week-end peuvent compter sur nous pour remplir un banc ou apporter la sauce.

Mais construire ces ponts vers la communauté demande de l’énergie, et les jeunes hommes d’aujourd’hui ne semblent pas construire ces relations de la même manière qu’auparavant. Le désespoir s’insinue à la place du besoin. Les hommes sans emploi ou sous-employés sont particulièrement vulnérables. Se sentir inutile « est en fait, dans certains cas, littéralement fatal », a déclaré M. Reeves. « Si vous regardez les mots que les hommes utilisent pour se décrire avant de mettre fin à leurs jours, ils sont sans valeur et inutiles ». Depuis 2001, des centaines de milliers d’hommes sont morts d’overdoses, principalement d’opioïdes et de substances synthétiques telles que le fentanyl. « Si le nombre de décès par intoxication était resté stable depuis 2001, nous aurions eu 400 000 décès de moins », a déclaré M. Reeves. Ces drogues, a-t-il souligné, se définissent par leur nature solitaire : Les opioïdes ne sont pas des drogues festives, mais plutôt le contraire.

Voici votre politique en matière de solitude

Tout ce temps passé seul, à la maison, au téléphone, ne nous affecte pas seulement en tant qu’individus. Il rend la société plus faible, plus méchante et plus délirante. Marc J. Dunkelman, auteur et chercheur à l’université Brown, affirme que pour comprendre comment la solitude choisie déforme la société dans son ensemble, il faut d’abord reconnaître quelque chose d’un peu contre-intuitif : Aujourd’hui, nombre de nos liens se renforcent.

Les parents passent plus de temps avec leurs enfants qu’il y a quelques décennies, et de nombreux couples et familles maintiennent un flux de communication ininterrompu. « Ma femme et moi avons échangé dix textos depuis que nous nous sommes dit au revoir aujourd’hui », m’a dit M. Dunkelman lorsque je l’ai joint un jour de semaine à midi. « Lorsque ma fille de 10 ans achète un Butterfinger chez CVS, je reçois une notification téléphonique à ce sujet.

Dans le même temps, les applications de messagerie, les flux TikTok et les subreddits nous permettent de nous tenir au courant des pensées et des opinions de la foule mondiale qui partage nos centres d’intérêt. « Lorsque je regarde un match de football des Bengals de Cincinnati, je suis dans un groupe de textos avec des journalistes à qui je peux poser des questions et qui me répondent », explique M. Dunkelman. « Je peux suivre en direct les réflexions des analystes de football sur X.com, de sorte que je regarde pratiquement le match par-dessus leur épaule. Je vis dans le Rhode Island, et ce sont des liens qui n’auraient jamais pu exister il y a 30 ans.

La culture du domicile et du téléphone a sans doute renforcé nos liens les plus étroits et les plus distants, le cercle intérieur de la famille et des meilleurs amis (liés par le sang et l’intimité) et le cercle extérieur de la tribu (liée par des affinités partagées). En revanche, elle fait des ravages dans l’anneau médian des relations « familières mais non intimes » avec les personnes qui vivent autour de nous, que M. Dunkelman appelle le village. « Ce sont vos voisins, les habitants de votre ville », a-t-il déclaré. Nous avions l’habitude de bien les connaître ; aujourd’hui, ce n’est plus le cas.

L’anneau du milieu est la clé de la cohésion sociale, a déclaré M. Dunkelman. Les familles nous enseignent l’amour et les tribus la loyauté. Le village nous enseigne la tolérance. Imaginez qu’un parent d’élève ne soit pas d’accord avec vous sur la discrimination positive lors d’une réunion de parents d’élèves. En ligne, vous pourriez le considérer comme un opposant politique qui mérite votre mépris. Mais dans un gymnase rempli de voisins, vous vous mordez la langue. Au fil de l’année, vous découvrez que vos filles suivent le même cours de danse. À l’heure du pique-nique, vous échangez des anecdotes sur la prise en charge de parents âgés. Bien que vos différences ne disparaissent pas, elles se fondent dans une coexistence pacifique. Et lorsque vous vous inscrivez tous les deux à un comité chargé de rédiger une déclaration sur la diversité pour l’école, vous constatez que vous pouvez vous accommoder mutuellement de vos points de vue opposés. « Il est politiquement modérateur de rencontrer dans le monde réel des personnes réfléchies qui ne sont pas d’accord avec vous », a déclaré Mme Dunkelman. Mais si les réunions de l’association des parents d’élèves se tiennent encore souvent en personne, de nombreuses autres occasions de rencontrer et de comprendre ses voisins sont en train de disparaître. « Une implication importante de la mort de l’anneau du milieu est que si vous ne comprenez pas pourquoi l’autre partie a son point de vue, vous voudrez que votre propre camp le combatte sans compromis ».

Le village est notre meilleure arène pour pratiquer le désaccord productif et le compromis – en d’autres termes, la démocratie. Il n’est donc pas surprenant que l’érosion du village ait coïncidé avec l’émergence d’un style de politique grotesque, dans lequel chaque élection ressemble à une quête existentielle pour vaincre un ennemi intra-muros. Au cours des cinq dernières décennies, les enquêtes américaines National Election Studies ont demandé aux démocrates et aux républicains d’évaluer le parti adverse sur un « thermomètre des sentiments » qui va de zéro (très froid/défavorable) à 100 (très chaud/favorable). En 2000, seuls 8 % des partisans donnaient un zéro à l’autre parti. En 2020, ce chiffre avait grimpé à 40 %. Dans un sondage réalisé en 2021 par Generation Lab/Axios, près d’un tiers des étudiants qui s’identifient comme républicains ont déclaré qu’ils n’accepteraient même pas de sortir avec un démocrate, et plus de deux tiers des étudiants démocrates ont dit la même chose des membres du GOP.

La victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle de 2024 a de nombreuses causes, notamment l’inflation et la frustration à l’égard du leadership de Joe Biden. Mais l’une des sources du succès de Trump pourrait être qu’il est un avatar du style de confrontation performatif « all-tribe, no-village ». Il attise l’animosité des groupes et s’adresse à des électeurs qui sont furieusement intolérants à l’égard des différences politiques. Pour ne citer que quelques exemples de la campagne, M. Trump a qualifié les démocrates d’« ennemis de la démocratie » et les médias d’« ennemis du peuple », et a promis d’« extirper » les « voyous de la gauche radicale qui vivent comme de la vermine dans les limites de notre pays, qui mentent, volent et trichent lors des élections ».

La déconnexion sociale contribue également à expliquer l’incapacité persistante des progressistes à comprendre l’attrait de Trump. À l’automne, on pouvait lire sur une pancarte de pelouse démocrate populaire : « Harris Walz : Évidemment ». Ce sentiment, rejeté par une majorité d’électeurs, indique une incapacité à s’engager dans le monde tel qu’il est réellement. Après les élections, M. Dunkelman m’a envoyé un courriel pour déplorer l’ignorance des démocrates. « Comment ceux d’entre nous qui vivent dans des cercles d’élite n’ont-ils pas vu que Trump gagnait en popularité, même parmi nos voisins au sens littéral du terme ? » Trop de progressistes s’abreuvaient des médias de gauche dans l’intimité de leur maison, sans se rendre compte que les familles voisines dérivaient vers la droite. Même dans le quartier très progressiste de Brooklyn, à New York, trois électeurs sur dix ont choisi Trump. Si les progressistes considèrent encore MAGA comme un mouvement étranger, c’est en partie parce qu’ils sont devenus des étrangers sur leur propre terre.

Pratiquer la politique seul, sur internet, plutôt qu’en communauté ne nous rend pas seulement plus susceptibles de diaboliser et d’aliéner nos adversaires, bien que cela soit déjà assez grave. Elle peut aussi encourager un nihilisme profond. En 2018, un groupe de chercheurs dirigé par Michael Bang Petersen, un politologue danois, a commencé à demander aux Américains d’évaluer de fausses rumeurs sur des politiciens démocrates et républicains, y compris Trump et Hillary Clinton. « Nous nous attendions à un schéma clair de polarisation », m’a dit Petersen, avec des personnes de gauche partageant des conspirations sur la droite et vice versa. Mais certains participants semblaient attirés par n’importe quelle théorie du complot dès lors qu’elle visait à détruire l’ordre établi. Les membres de cette cohorte nourrissaient généralement des griefs raciaux ou économiques. Plus important encore, selon Petersen, ils ont tendance à se sentir socialement isolés. Ces solitaires exaspérés étaient d’accord avec de nombreuses déclarations sombres, telles que « J’ai besoin de chaos autour de moi » et « Quand je pense à nos institutions politiques et sociales, je ne peux pas m’empêcher de penser “laissez-les brûler” ». Petersen et ses collègues ont inventé un terme pour décrire la motivation de cette cohorte : le besoin de chaos.

Bien que les personnes ayant un penchant pour le chaos obtiennent un score élevé dans une mesure populaire de la solitude, elles ne semblent pas chercher le remède évident. « Ce qu’ils cherchent à obtenir, ce n’est pas du tout l’amitié, mais plutôt la reconnaissance et le statut », explique M. Petersen. Pour de nombreux hommes socialement isolés en particulier, pour qui la réalité consiste principalement en des écrans lumineux dans des pièces vides, un vote pour la destruction est une politique de dernier recours – une façon de laisser sa marque dans un monde où le progrès collectif, ou le soutien collectif de quelque nature que ce soit, semble impossible.

L’illusion de l’introversion

Soyons justes envers la solitude, pour un moment. En tant que père d’un jeune enfant, je sais bien qu’une nuit tranquille seul peut être un baume. J’ai passé des soirées seul dans un bar, à regarder un match de base-ball, qui m’ont semblé incroyablement proches du paradis. Les gens font face au stress, au chagrin et aux déceptions ordinaires de manière complexe, et l’isolement est parfois le meilleur moyen de rétablir l’équilibre intérieur.

Mais le dosage est important. Une nuit seule loin d’un bébé qui pleure est une chose. Une décennie ou plus de déconnexion sociale chronique est une toute autre chose. Et les personnes qui passent plus de temps seules, année après année, deviennent nettement moins heureuses. Dans son article de 2023 sur la montée de la solitude au XXIe siècle, Atalay, de la Fed de Philadelphie, a calculé que, selon une mesure, la sociabilité a beaucoup plus d’impact sur le bonheur que l’argent : Une augmentation de cinq points de pourcentage du temps passé seul était associée à une baisse de la satisfaction de la vie à peu près équivalente à celle d’une baisse de 10 % du revenu du ménage.

Néanmoins, de nombreuses personnes continuent à choisir de passer leur temps libre seules, chez elles, loin des autres. On pourrait penser qu’ils font le bon choix ; après tout, c’est eux qui doivent se connaître le mieux. Mais la psychologie moderne a toujours constaté que les gens ne savent souvent pas ce qu’ils veulent, ni ce qui les rendra heureux. L’adage selon lequel « il est difficile de faire des prédictions, surtout en ce qui concerne l’avenir » s’applique tout particulièrement aux prédictions concernant notre propre vie. À maintes reprises, ce que nous espérons voir nous apporter la paix – une maison plus grande, une voiture de luxe, un emploi avec un salaire deux fois plus élevé mais des loisirs moindres – ne fait qu’engendrer plus d’anxiété. Et au sommet de cette pile de choses que nous croyons à tort vouloir, il y a la solitude.

Il y a plusieurs années, Nick Epley, psychologue à la Booth School of Business de l’université de Chicago, a demandé à des passagers de trains de banlieue de faire une prédiction : Comment se sentiraient-ils si on leur demandait de passer le trajet à parler avec un inconnu ? La plupart des participants ont prédit que la solitude tranquille serait un meilleur moyen de faire la navette que d’avoir une longue conversation avec un inconnu. L’équipe d’Epley a donc mis au point une expérience dans laquelle certaines personnes étaient invitées à se tenir à l’écart, tandis que d’autres devaient parler avec un inconnu (« Plus la conversation est longue, mieux c’est », disait-on aux participants). Les participants ont ensuite répondu à un questionnaire. Qu’ont-ils ressenti ? En dépit de l’hypothèse générale selon laquelle le meilleur trajet est celui qui se fait en silence, les personnes invitées à parler avec des inconnus ont déclaré se sentir nettement plus positives que celles qui s’étaient tenues à l’écart. « Un paradoxe fondamental au cœur de la vie humaine est que nous sommes très sociables et que nous nous améliorons à tous points de vue en étant entourés de gens », a déclaré M. Epley. « Et pourtant, nous avons sans cesse des occasions de nous connecter que nous ne saisissons pas, voire que nous rejetons activement, et c’est une terrible erreur.

Les chercheurs ont validé à plusieurs reprises la découverte de M. Epley. En 2020, les psychologues Seth Margolis et Sonja Lyubomirsky, de l’université de Californie à Riverside, ont demandé à des personnes de se comporter comme des extravertis pendant une semaine et comme des introvertis pendant une autre. Les sujets ont reçu plusieurs rappels les invitant à se montrer « affirmatifs » et « spontanés » ou « calmes » et « réservés », en fonction du thème de la semaine. Les participants ont déclaré avoir ressenti plus d’émotions positives à la fin de la semaine d’extraversion et plus d’émotions négatives à la fin de la semaine d’introversion. Notre économie moderne, avec ses commodités de livraison à domicile, manipule les gens pour qu’ils se comportent comme des agoraphobes. Mais il s’avère que nous pouvons être manipulés dans le sens inverse. Et nous pourrions en être plus heureux.

Notre préférence « erronée » pour la solitude pourrait provenir d’une inquiétude mal placée, à savoir que les autres ne sont pas intéressés à parler avec nous, ou qu’ils trouveraient notre compagnie gênante. « Mais en réalité, m’a dit Epley, l’interaction sociale n’est pas très incertaine, en raison du principe de réciprocité. Si vous dites bonjour à quelqu’un, il vous répondra généralement de même. Si vous faites un compliment à quelqu’un, il vous dira généralement merci ». Il semble que de nombreuses personnes ne soient pas assez sociables pour leur propre bien. Ils cherchent trop souvent le réconfort dans la solitude, alors qu’ils trouveraient de la joie dans la connexion.

Malgré une économie de consommation qui semble optimisée pour les comportements introvertis, nous aurions des jours, des années et des vies plus heureux si nous résistions à la malédiction de la commodité – si nous parlions avec plus d’étrangers, si nous appartenions à plus de groupes et si nous sortions plus souvent de la maison pour faire plus d’activités.

Le siècle de l’IA

Le siècle antisocial a déjà été assez pénible : plus d’anxiété et de dépression, plus de « besoin de chaos » dans nos politiques. Mais je suis au regret de vous dire que notre détachement collectif pourrait encore s’aggraver. Ou, pour être plus précis, plus bizarre.

En mai de l’année dernière, trois employés d’OpenAI, la société d’intelligence artificielle, se sont assis sur scène pour présenter la nouvelle fonction de conversation en temps réel de ChatGPT. Un chercheur scientifique du nom de Mark Chen a brandi un téléphone et, en souriant, a commencé à lui parler.

« Hé, ChatGPT, je suis Mark. Comment allez-vous ? dit Mark.

« Bonjour, Mark ! », répond une voix féminine enjouée.

« Hey, je suis sur scène en ce moment », dit Mark. « Je fais une démonstration en direct, et franchement, je me sens un peu nerveux. Pouvez-vous m’aider à me calmer un peu ? ».

« Oh, vous faites une démo en direct en ce moment? », répond la voix, projetant l’étonnement avec une étrange vraisemblance. « C’est génial ! Respirez profondément et rappelez-vous : c’est vous l’expert.

Mark demanda des explications sur sa respiration, avant d’haleter bruyamment, comme quelqu’un qui vient de terminer un marathon.

« La voix répond : « Whoa, doucement ! Mark, tu n’es pas un aspirateur ! » Hors champ, le public s’esclaffe. Mark essaya à nouveau de respirer de manière audible, cette fois-ci plus lentement et plus délibérément.

« C’est ça », répond l’IA. « Comment vous sentez-vous ?

« Je me sens beaucoup mieux », dit Mark. « Merci beaucoup. »

La capacité de l’IA à parler naturellement peut sembler être une mise à jour progressive, aussi subtile que le perfectionnement de l’objectif de l’appareil photo sur un nouvel iPhone. Mais selon Nick Epley, la fluidité de la parole représente une avancée radicale dans la capacité de la technologie à empiéter sur les relations humaines.

« Une fois qu’une IA pourra vous parler, elle vous semblera extrêmement réelle », a-t-il déclaré, car les gens traitent les mots parlés de manière plus intime et plus émotionnelle que les textes. Dans le cadre d’une étude publiée en 2020, M. Epley et Amit Kumar, psychologue à l’université du Texas à Austin, ont demandé à des participants de contacter un vieil ami par téléphone ou par courrier électronique. La plupart des participants ont déclaré préférer envoyer un message écrit. Mais ceux qui ont reçu l’instruction de parler au téléphone ont déclaré avoir ressenti « un lien nettement plus fort » avec leur ami et avoir eu l’impression d’être « vraiment en contact » que ceux qui ont utilisé le courrier électronique.

La parole est riche en « indices paralinguistiques », tels que l’accentuation et l’intonation, qui peuvent susciter la sympathie et la confiance dans l’esprit des auditeurs. Dans une autre étude, Epley et Juliana Schroeder, spécialiste des sciences du comportement, ont constaté que les employeurs et les recruteurs potentiels étaient plus enclins à juger les candidats « plus compétents, plus réfléchis et plus intelligents » lorsqu’ils entendaient un discours sur le « pourquoi je suis bon pour ce poste » plutôt qu’ils ne le lisaient.

Même aujourd’hui, avant que l’IA ne maîtrise le langage courant, des millions de personnes nouent déjà des relations intimes avec des machines, selon Jason Fagone, un journaliste qui écrit actuellement un livre sur l’émergence des compagnons de l’IA. Character.ai, la plateforme la plus populaire pour les compagnons d’IA, compte des dizaines de millions d’utilisateurs mensuels, qui passent en moyenne 93 minutes par jour à discuter avec leur ami d’IA. « Personne n’est dupé en pensant qu’il parle à des humains », m’a dit M. Fagone. « Les gens choisissent librement d’entrer en relation avec des partenaires artificiels, et ils s’y attachent profondément de toute façon, en raison des capacités émotionnelles de ces systèmes. L’un des sujets de son livre est un jeune homme qui, après la mort de sa fiancée, conçoit un chatbot IA pour qu’il ressemble à sa partenaire décédée. Un autre sujet est celui d’une mère bisexuelle qui complète son mariage avec un homme par une IA qui s’identifie comme une femme.

Si l’idée d’une relation émotionnelle avec une entité immatérielle vous donne la chair de poule, pensez aux nombreux amis et membres de la famille qui existent dans votre vie essentiellement sous la forme de mots sur un écran. Selon M. Fagone, la communication numérique nous a déjà préparés à la compagnie de l’IA, en transformant nombre de nos relations avec le monde physique en une suite de carillons de texte et de bulles bleues. « Je pense qu’une partie de la raison pour laquelle les applications de compagnonnage par l’IA se sont avérées si séduisantes si rapidement est que la plupart de nos relations se font déjà exclusivement par le biais du téléphone », a-t-il déclaré.

M. Epley considère que la croissance exponentielle des compagnons d’IA est une possibilité réelle. « Vous pouvez les configurer pour qu’ils ne vous critiquent jamais, ne vous trompent jamais, n’aient jamais une mauvaise journée et ne vous insultent pas, et pour qu’ils s’intéressent toujours à vous. Contrairement aux conjoints les plus patients, ils pourraient nous dire que nous avons toujours raison. Contrairement au meilleur ami du monde, ils peuvent répondre instantanément à nos besoins sans la distraction trop humaine d’avoir à mener leur propre vie.

« Ce qui est horrible, bien sûr, c’est qu’apprendre à interagir avec de vrais êtres humains qui peuvent être en désaccord avec vous et vous décevoir » est essentiel pour vivre dans le monde, a déclaré M. Epley. Je pense qu’il a raison. Mais Epley est né dans les années 1970. Je suis né dans les années 1980. Les personnes nées dans les années 2010 ou 2020 ne seront peut-être pas d’accord avec nous sur le caractère irremplaçable des amis « humains ». Ces générations pourraient découvrir que ce qu’elles attendent le plus de leurs relations n’est pas un ensemble de personnes qui pourraient les mettre au défi mais plutôt un ensemble de sentiments – la sympathie, l’humour, la validation – qui peuvent être tirés de manière plus fiable du silicium que des formes de vie basées sur le carbone. Bien avant que les technologues ne construisent une machine superintelligente capable de faire le travail d’un grand nombre d’Einstein, ils pourraient construire une machine émotionnellement sophistiquée capable de faire le travail d’un grand nombre d’amis.

Les 15 prochaines minutes

Le siècle antisocial est autant le résultat de ce qui s’est passé dans le monde extérieur du béton et de l’acier que des progrès réalisés à l’intérieur de nos téléphones. Le déclin des investissements gouvernementaux dans ce qu’Eric Klinenberg appelle « l’infrastructure sociale » – les espaces publics qui façonnent notre relation au monde – a peut-être commencé à la fin du XXe siècle, mais il s’est poursuivi au XXIe siècle. On peut dire que cela a touché presque tout le monde, mais surtout les Américains les moins favorisés.

« Je ne saurais vous dire combien de fois je me suis rendu dans des quartiers pauvres de grandes villes, et les responsables de la communauté m’ont dit que la véritable crise pour les adolescents pauvres est qu’il n’y a plus grand-chose à faire pour eux, et qu’ils n’ont nulle part où aller », m’a dit M. Klinenberg. « J’aimerais que le gouvernement construise des infrastructures sociales pour les adolescents avec la même créativité et la même générosité que les sociétés de jeux vidéo pour fabriquer les jouets qui les maintiennent à l’intérieur. Je pense à des terrains d’athlétisme, à des piscines publiques et à des bibliothèques dotées de beaux espaces sociaux où les jeunes pourraient se retrouver.

L’amélioration des infrastructures sociales publiques ne résoudrait pas tous les problèmes du siècle antisocial. Mais les espaces publics dégradés – et la vie publique dégradée – sont en quelque sorte le revers de la médaille de tous nos investissements dans les jeux vidéo, les téléphones et les espaces privés plus grands et plus agréables. Tout comme il nous a fallu du temps pour percevoir les émissions invisibles de la révolution industrielle, nous commençons seulement à prendre conscience des effets négatifs d’un monde où l’on ne peut que téléphoner et rester chez soi. Le théoricien des médias Marshall McLuhan a dit un jour de la technologie que toute augmentation est aussi une amputation. Nous avons choisi notre monde numériquement amélioré. Nous n’avons pas réalisé l’importance de ce qui était amputé.

Mais nous pouvons choisir différemment. Dans son roman Seveneves, paru en 2015, Neal Stephenson a inventé le terme « amistique » pour décrire la pratique consistant à sélectionner soigneusement les technologies à accepter. Ce terme fait référence aux Amish, qui évitent généralement de nombreuses innovations modernes, notamment les voitures et la télévision. Bien qu’elles soient parfois considérées comme strictement antimodernes, de nombreuses communautés amish possèdent des réfrigérateurs et des machines à laver, et certaines utilisent l’énergie solaire. Au lieu de rejeter toute technologie, les Amish n’adoptent que les innovations qui soutiennent leurs valeurs religieuses et communautaires. Dans sa thèse de 1998 sur une communauté amish, Tay Keong Tan, alors doctorant à Harvard, cite un membre de la communauté qui dit ne pas vouloir adopter la télévision ou la radio, car ces produits « détruiraient nos pratiques de visite. Nous resterions à la maison avec la télévision ou la radio plutôt que de rencontrer d’autres personnes ».

Si l’approche amish de la technologie est radicale dans son application, elle reconnaît quelque chose de simple et de vrai : Bien que la technologie n’ait pas de valeurs propres, son adoption peut créer des valeurs, même en l’absence d’un effort coordonné. Pendant des décennies, nous avons adopté les technologies qui éliminaient les frictions ou augmentaient la dopamine, en adoptant ce qui rendait la vie facile et agréable dans l’instant. Mais la dopamine est une substance chimique, pas une vertu. Et ce qui est facile n’est pas toujours ce qu’il y a de mieux pour nous. Nous devrions nous interroger : Que signifierait le choix d’une technologie basée sur la santé à long terme plutôt que sur la gratification instantanée ? Et si la technologie nuit à notre communauté, que pouvons-nous faire pour la guérir ?

Une prescription apparemment simple serait que les adolescents choisissent de passer moins de temps sur leur téléphone, et que leurs parents choisissent d’inviter plus d’amis à dîner. Mais d’une certaine manière, il s’agit de problèmes d’action collective. Un adolescent sera plus enclin à sortir de chez lui si ses camarades de classe ont déjà pris l’habitude de sortir avec lui. Les parents de cet adolescent seront plus enclins à recevoir si leurs voisins ont également pris l’habitude de se réunir chaque semaine. Il existe un mot pour désigner ces habitudes communautaires profondément ancrées : les rituels. Et l’une des raisons pour lesquelles le déclin de la socialisation a coïncidé avec le déclin de la religion est peut-être que rien ne s’est avéré aussi efficace que la foi pour inscrire des rituels dans nos calendriers.

« J’ai un point de vue peu répandu parmi les chercheurs en sciences sociales, à savoir que les révolutions morales sont réelles et qu’elles changent notre culture », m’a dit Robert Putnam. Au début du XXe siècle, un groupe de chrétiens libéraux, dont le pasteur Walter Rauschenbusch, a exhorté d’autres chrétiens à élargir leur foi d’une préoccupation étroite pour le salut personnel à une préoccupation publique pour la justice. Leur mouvement, connu sous le nom d’Évangile social, a contribué à l’adoption de réformes politiques majeures, telles que l’abolition du travail des enfants. Il a également encouragé une approche plus communautaire de la vie américaine, qui s’est manifestée par un éventail de congrégations entièrement laïques qui se réunissaient dans des salles syndicales, des centres communautaires et des salles à manger. Tout cela est le fruit d’une alchimie particulière entre l’écriture, la réflexion et l’organisation. Personne ne peut dire précisément comment changer l’atmosphère morale et émotionnelle d’une nation, mais ce qui est certain, c’est que les atmosphères changent. Nos moindres actions créent des normes. Nos normes créent des valeurs. Nos valeurs déterminent nos comportements. Et nos comportements se répercutent en cascade.

Le siècle antisocial est le résultat d’une de ces cascades, celle de la solitude choisie, accélérée par les progrès du monde numérique et la régression du monde physique. Mais si une cascade nous a fait entrer dans un siècle antisocial, une autre peut nous faire entrer dans un siècle social. De nouvelles normes sont possibles ; elles sont créées en permanence. Les librairies indépendantes sont en plein essor – l’American Booksellers Association a fait état d’une croissance de plus de 50 % depuis 2009– et dans des villes comme New York et Washington, D.C., nombre d’entre elles sont devenues des théâtres miniatures, où des foules debout se rassemblent régulièrement pour des lectures d’auteurs. De plus en plus de districts et d’États interdisent les smartphones dans les écoles, une expérience nationale qui pourrait, avec un peu d’optimisme, améliorer la concentration des enfants et leurs relations avec le monde physique. Ces dernières années, des cafés de jeux de société ont fleuri dans tout le pays, et leur activité devrait presque doubler d’ici à 2030. Ces cafés vont à l’encontre d’une tendance vieille de 80 ans. Au lieu de transformer une forme sociale de divertissement en une forme privée, ils transforment un passe-temps de salon en une activité de destination. Aussi vaste que puisse paraître la révolution sociale que j’ai décrite, elle est construite à partir de la base par des institutions et des décisions qui sont profondément sous notre contrôle : aussi humbles qu’un café, aussi petites qu’un nouveau casier de téléphone à l’école.

Lorsque Epley et son laboratoire ont demandé à des habitants de Chicago de surmonter leur préférence pour la solitude et de parler avec des inconnus dans un train, l’expérience n’a probablement pas changé la vie de qui que ce soit. Tout ce qu’elle a fait, c’est améliorer marginalement l’expérience d’un bloc de temps de 15 minutes. Mais la vie n’est qu’une longue série de blocs de 15 minutes, l’un après l’autre. La façon dont nous passons nos minutes est la façon dont nous passons nos décennies. « Aucune des recherches que j’ai effectuées n’a changé ma vie autant que celle-ci », m’a dit M. Epley. « Ce n’est pas que je ne me sente jamais seul. C’est que mon expérience de la vie à chaque instant est meilleure, parce que j’ai appris à prendre l’espace mort de la vie et à m’y faire des amis ».

Cet article a été publié dans l’ édition imprimée de The Atlantic de février 2025 sous le titre «The Anti-Social Century ».