Quand Obama fut élu, en pleine crise de 2008, je me suis dit qu’on allait enfin voir changer des choses, que le nouveau président saisirait l’occasion pour amorcer un virage.

Mais il n’a pas pu, n’a pas voulu ou encore n’avait pas en main les outils nécessaires : au nom de quoi harnacher l’appât du gain ? Restreindre la liberté du capital… sans avoir de plan de rechange, d’alternative claire, ce n’était pas facile même pour un président porté par une vague imposante de « Yes, we can ».

Peut-être était-ce trop espérer de la part de l’économie qui a été le plus durement touchée par la chute des subprimes. Cette économie qui avait aussi le plus abusé de la manne financière des produits dérivés.

Sept ans après la crise, peu de choses ont été changées pour prévenir le retour de ces excès de créativité… et d’avidité.

« Il n’y a eu pratiquement aucune réforme sérieuse de la régulation du secteur financier, ce qui perpétue l’opacité des marchés de produits dérivés et la spéculation massive sur des actifs plutôt fragiles » disait Craig Calhoun (1) (p. 236).

La financiarisation de l’économie « détourne les investissements vers les secteurs de profits à très court terme et sape les opportunités de croissance plus soutenue à long terme. » (idem, p. 229)

La partie financière du capital produit 40% des profits. « Dans les années ’60, 14% des profits des grandes entreprises étaient attribuables aux groupes financiers; en 2008, ce pourcentage s’élevait à 39%. » (2)

Alors que nos gouvernements souhaitent encore accélérer les échanges et le commerce (Accord économique et commercial global avec l’Europe (AECG), Partenariat transpacifique (PTP)) – il nous faudrait ralentir, oui j’ose le dire, RALENTIR la vitesse à laquelle nous consommons cette planète. Ralentir ne veut pas dire nécessairement s’appauvrir. S’il faut désinvestir des secteurs très coûteux en matériaux et énergie, il y a des secteurs où les besoins sont immenses et la part matérielle restreinte : services aux personnes, recyclage, réparation, entretien, aménagement, arts, loisirs, éducation…

Des gouvernements qui coupent dans les services et rapetissent les responsabilités publiques en promettant un retour toujours éludé vers la croissance économique… Peut-on seulement attendre qu’un bon gouvernement avec le bon programme réussisse à battre les efforts conjugués de l’argent et des corporations ? Il faut agir maintenant, malgré l’absence d’une instance internationale qui soit apte à soutenir la négociation d’ententes légitimes et leur mise en application.

Même si les négociations de Paris aboutissaient à une entente significative entre les nations pour réduire vraiment l’émission de gaz à effet de serre, cela ne résoudra pas, malheureusement, tous nos problèmes. Il faudra encore sauver de la prédation capitaliste effrénée les ressources halieutiques communes, les espaces naturels réservoirs de diversité biologique, les métaux et matières rares peu ou pas recyclables… Certains vont jusqu’à considérer le capital financier, ce réservoir de capacité d’agir sur le présent et l’avenir, comme un « commun », une ressource qu’il faut gérer en fonction de l’intérêt général à long terme plutôt que de laisser les intérêts particuliers à court terme décider de son utilisation.

Nous devrons innover, de manières audacieuses, oser s’attaquer au veau d’or de la croissance aveugle du PIB, de la finance irresponsable, et récupérer la gestion des communs de l’humanité. Mais ce ne sont pas seulement de traités et d’organisations internationales dont nous aurons besoin. Les changements que nous devrons engager, accomplir devront se traduire au quotidien, dans les décisions de chaque ménage. « Selon une recherche de l’Union européenne, 40% de toutes les émissions de dioxyde de carbone ont leur origine dans les ménages. Taille du ménage, sources de combustible utilisé, efficacité énergétique, système de chauffage et de refroidissement, mobilier et déchets – tout cela contribue à notre empreinte écologique. » (idem, p. 375)

Par ailleurs, à l’échelle du globe, la concentration des entreprises fait de celles-ci des entités plus puissantes que les états. « Des 100 plus grandes économies du monde, 52 sont des entreprises et 48 sont des pays. Soixante-dix pour cent du commerce mondial est contrôlé par à peine 500 des plus grandes entreprises industrielles; en 2002, les 200 plus importantes affichaient des ventes équivalant à 28% du PIB mondial. Cependant ces 200 entreprises employaient moins de 1% de la main-d’oeuvre mondiale. » (idem, p. 347)

La libéralisation plus poussée des échanges à l’heure où il faudrait harnacher et soumettre ces échanges à des contrôles plus sévères (taxes sur le carbone, taxes pour protéger les ressources non renouvelables, lutte à l’évasion fiscale) est un leurre, une simplification abusive qui doit être dénoncée. S’il faut réformer les systèmes de gestion publique de l’offre dans certains domaines agricoles est-ce pour pousser encore plus loin l’industrialisation de certains produits au détriment de la résilience et du maintien d’une agriculture locale, au détriment de l’occupation du territoire ?

Parmi les gestes simples qu’on peut poser maintenant :

Signer le manifeste pour un Élan global (extrait).

« Nous exigeons l’adoption par le gouvernement du Québec d’un plan crédible pour réduire notre consommation de pétrole de 50 % d’ici 2030 et atteindre la neutralité carbone pour 2050.

Nous exigeons que la Caisse de dépôt et placement du Québec désinvestisse le secteur des combustibles fossiles. Nous demandons aux autres gestionnaires de fonds d’investissement dont les capitaux proviennent de citoyennes et citoyens d’en faire autant. Nous agirons aussi individuellement. L’argent de nos retraites ne doit pas appauvrir nos enfants. Il doit servir à assurer leur avenir. »

Signer une pétition, un petit geste pour commencer. Désinvestir des pétrolières d’abord. Ce n’est qu’un début, car il nous faudra bientôt prendre part aux décisions de réinvestissement. Plus qu’avant, parce qu’il ne s’agit pas que d’investissements financiers, mais de développement social et de protection de la planète, la seule qu’on ait. Tant qu’on n’avait qu’à maintenir le rythme sur l’autoroute du progrès, on pouvait toujours laisser à des techniciens le soin de diriger la barque. Mais nos investissements doivent maintenant changer le cadre, modifier les fins, adapter nos technologies à un environnement fini. Un environnement vivant mis en danger par les assauts d’une humanité industrieuse et ingénieuse mais encore aveugle à son empreinte sur le monde.

________

Sources :

Craig Calhoun, Ce qui menace le capitalisme aujourd’hui, dans Le capitalisme a-t-il un avenir ? éditions La Découverte, 2014. 329 pages.

Michael Lewis et Pat Conaty, Impératif transition – Construire une économie solidaire, éditions Écosociété, 2015. 415 pages.

Billet à paraître sur Nous.blogue

Voir aussi le pic de tout (25.07.13), sur Gilles en vrac…

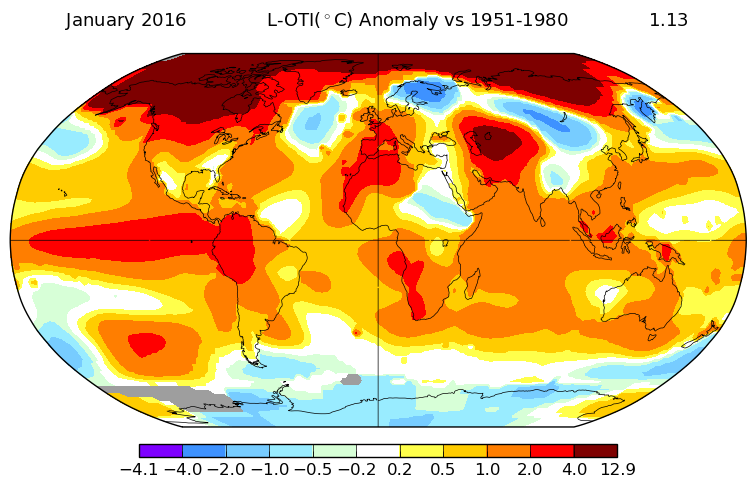

Cette carte produite par la NASA a en effet de quoi donner… froid dans le dos ! Et il semble qu’on ne puisse pas vraiment accuser El Niño pour le plus gros de cet écart.

Cette carte produite par la NASA a en effet de quoi donner… froid dans le dos ! Et il semble qu’on ne puisse pas vraiment accuser El Niño pour le plus gros de cet écart.