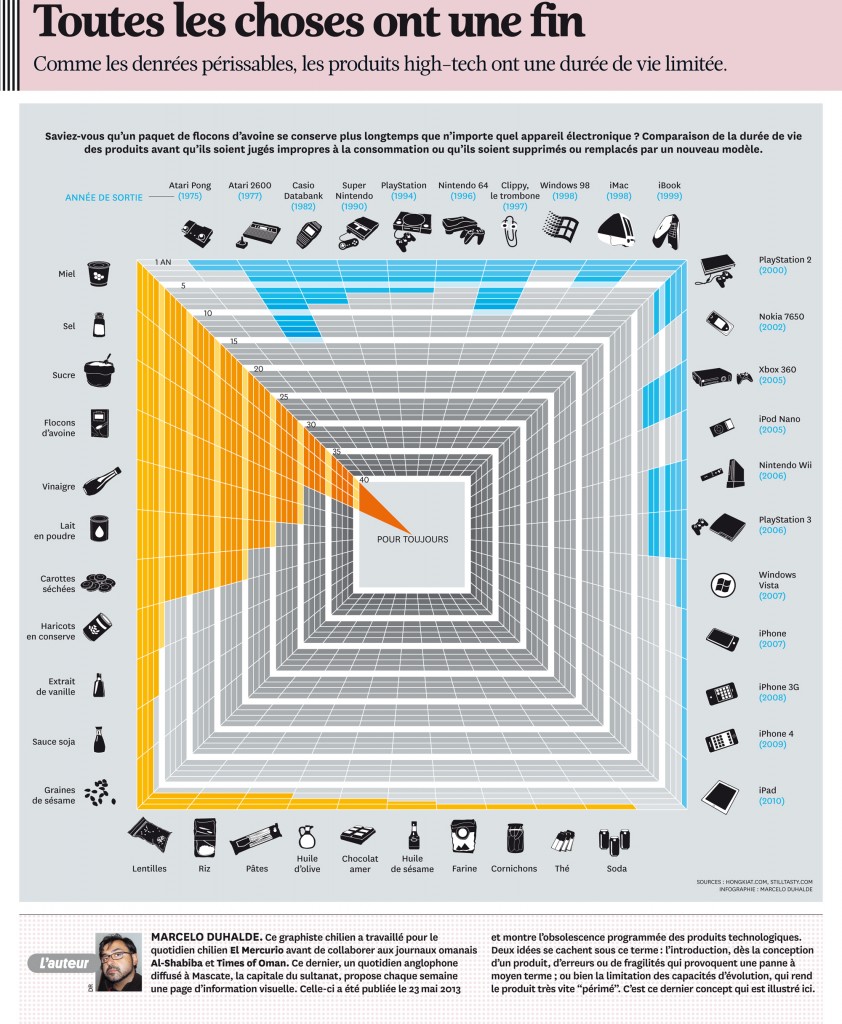

Le jour du dépassement était le 20 Août. A cette date, l’humanité a épuisé le budget écologique annuel de la planète. Pour le reste de l’année, notre consommation résultera en un déficit écologique croissant qui puisera dans les stocks de ressources naturelles et augmentera l’accumulation du CO2 dans l’atmosphère. (…)

En 1993, le jour du dépassement était le 21 Octobre. Ce jour représente la date approximative à laquelle notre consommation de ressources naturelles dépasse la capacité annuelle de la planète à les renouveler. En 2003, cette date était le 22 Septembre. (…) [L]a demande de l’humanité en ressources et services écologiques exigerait une fois et demi la capacité de la Terre pour être satisfaite. [Global Footprint Network]

Quelles solutions ? Faut-il compter sur l’éveil (et la conscience) des grandes compagnies pour changer les comportements et éviter le pire ? C’est ce que laisse entendre Carter Roberts dans The Day the Earth Ran Out : « A few companies — Unilever, Wal-Mart, and Coca-Cola among them — have begun to demonstrate that it is possible to seek both profitability and sustainability. » !

Faut-il limiter le développement ? Donner une nouvelle définition du développement ? Le débat fait encore rage (Is Growth Good ?) entre les tenants d’une solution technologique et les promoteurs d’un « sain catastrophisme » – si vous me passez l’expression. Un des auteurs du livre The Limits to Growth, Jørgen Randers, publiait l’an dernier une étude prospective pour les quarante années à venir : 2052: A Global Forecast for the Next Forty Years (un résumé de 15 page pdf). Il est plutôt pessimiste.

So the climate problem will not be solved simply because we will choose not to solve it. Humanity is in the process of postponing action until it is too late. Not so late that the world will come to an end. But so late that our grandchildren will have a harder life than if we acted decisively today. (…) Why this deliberate procrastination? Because it is cheaper. It costs less – in the short term – to postpone than to act. Not much less, but nevertheless less. And what we are deliberately postponing is a small reorientation of societal investment flows. Away from what is most profitable and towards what is more climate-friendly.

Il conclut son texte « Systematic Short-termism » en laissant entendre qu’à défaut de la mise en place d’une structure internationale capable de contrer la tendance aux décisions à court terme des états nationaux, ce sera la Chine qui pourra, grâce à ses plans quinquennaux visant le long terme, non soumis à l’approbation populaire, changer la courbe du développement et protéger l’avenir de nos petits-enfants. « Otherwise, I predict, it will be the Chinese who solve the global climate challenge – singlehandedly. Through a sequence of 5-year plans established with a clear long term vision, and executed without asking regular support from the Chinese. They are already well on the way, for the benefit of our grandchildren. »

Comment nos systèmes démocratiques et économiques orientés vers le profit et la réussite à court terme peuvent-ils soutenir les actions nécessaires immédiatement pour éviter ou diminuer des pertes prévisibles à moyen terme ?