«[C]ertains sont d’ores et déjà engagés dans des expérimentations qui tentent de faire exister, dès maintenant, la possibilité d’un avenir qui ne soit pas barbare.» Isabelle Stengers, Au temps des catastrophes, Résister à la barbarie qui vient, 2013.

«Les barbares les plus redoutés du monde occidental ne sont pas des envahisseurs venus des steppes lointaines; ce sont les déplorables de la Rust Belt qui votent pour Trump, les gilets-jaunes qui brûlent des boutiques sur les Champs-Élysées, les petits Anglais forçant leur pays vers un improbable Brexit.» (Ross Douthat, dans The Decadent Society, 2020 – ma traduction).

En regardant se dérouler les psychodrames autour de questions comme le port du masque ou la place que prennent les pistes cyclables à Montréal, on peut sincèrement craindre la guerre civile que soulèverait l’implantation des réformes radicales à nos modes de vie qu’appelle en urgence «l’intrusion de Gaïa». (À propos de Gaïa, voir le récent billet de Boucar Diouf, dans La Presse.)

Quand les conclusions scientifiques sont rabaissées au niveau d’opinions comme les autres, que les individus peuvent s’afficher sans vergogne insensibles à l’intérêt commun… on s’approche dangereusement de la barbarie.

Mais comment défendre ou même identifier la «civilisation» quand cette dernière s’est construite en discréditant des cultures, savoirs et richesses qui avaient pour seul défaut de ne pas être monnayables ou assimilables aux intérêts de la culture dominante? Faut-il sauver la civilisation actuelle alors qu’elle nous mène allègrement vers le précipice? Il est bon de se rappeler que la moitié de toutes les énergies fossiles brûlées par l’homme l’a été au cours des 30 dernières années! [more than half of the carbon exhaled into the atmosphere by the burning of fossil fuels has been emitted in just the past three decades. — Wallace-Wells, The Uninhabitable Earth]

Isabelle Stengers prend soin de distinguer l’usage du terme «barbare» chez les Grecs anciens et celui de Rosa Luxemburg (emprunté à Engels) dans son écrit de prison de 1915 : La crise de la social-démocratie – Socialisme ou barbarie. Pour Stengers, en 2013 : «S’il y a eu barbarie à La Nouvelle-Orléans, c’est bien dans la réponse qui a été donnée à Katrina: les pauvres abandonnés alors que les riches se mettaient à l’abri.» Déjà en 1978, dans La Nouvelle Alliance écrit avec Ilya Prigogine, Stengers défendait une conception de la science qui ne soit pas opposée ou isolée de la culture, et une conception de la nature qui ne soit pas réduite par la science à ses plus simples mécanismes. Dans son écrit de 2013, intitulé «Au temps des catastrophes, Résister à la barbarie qui vient», la science et les scientifiques ne sont pas neutres, mais bien parties prenantes d’un avenir non barbare à inventer… ou de l’avenir barbare à éviter.

à propos de Gaïa

«On ne lutte pas contre Gaïa. Même parler d’une lutte contre le réchauffement est inapproprié – s’il s’agit de lutter, c’est contre ce qui a provoqué Gaïa, pas contre sa réponse.»

«Lutter contre Gaïa n’a aucun sens, il s’agit d’apprendre à composer avec elle. Composer avec le capitalisme n’a aucun sens, il s’agit de lutter contre son emprise.»

La Gaïa de Stengers ne prend pas sa revanche, elle serait plutôt aveugle aux dégâts que provoque son intrusion. Et l’auteure prend soin de se distancier de Lovelock, dont la «Gaïa semblait une bonne mère, nourricière, dont la santé devait être protégée. Aujourd’hui, notre compréhension de la manière dont Gaïa tient ensemble est bien moins rassurante». Dans ses écrits récents Lovelock affirme qu’il faudrait réduire la population humaine à 500 millions de personnes, ce que Stengers qualifie de «délire d’une abstraction meurtrière et obscène». La critique sévère que mène l’auteure contre les méthodes réductionnistes de la Science et son alliance avec l’économie de la connaissance n’aboutit pas à un rejet de la science, mais plutôt à son renouvellement par une ouverture sur les autres savoirs et pratiques traditionnels.

«Un jour, peut-être, nous éprouverons une certaine honte et une grande tristesse à avoir renvoyé à la superstition des pratiques millénaires, de celle des augures antiques à celles des voyants, liseurs de tarots ou jeteurs de cauris. Nous saurons alors, indépendamment de toute croyance, respecter leur efficace, la manière dont ils transforment la relation à leurs savoirs de ceux qui les pratiquent, dont ils les rendent capables d’une attention au monde et à ses signes à peine perceptibles qui ouvre ces savoirs à leurs propres inconnues. Ce jour-là nous aurons également appris à quel point nous avons été arrogants et imprudents de nous prendre pour ceux qui n’ont pas besoin de tels artifices.» I.S.

le risque de barbarie

La référence à la barbarie comme avenir potentiel dans l’actuelle conjoncture est aussi amenée par Simon Mair quand il décrit quatre futurs possibles pour l’après-CoViD-19 (What will the world be like after coronavirus? Four possiblefutures).

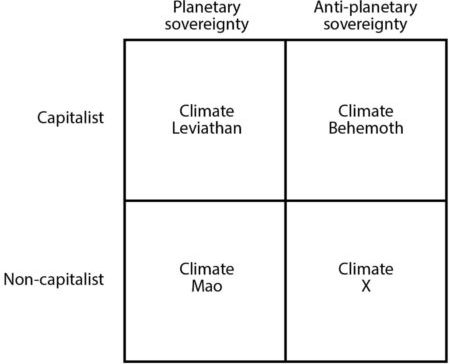

Ces quatre futurs : État capitaliste, État socialiste, Barbarie et Entraide, qui sont résumés succinctement dans l’article en ligne, s’orientent autour d’un axe de centralisation-décentralisation et d’un axe vertical où le principe économique cardinal est soit la valeur d’échange ou encore la protection de la vie. Quatre futurs qui recoupent d’assez près les quatre politiques climatiques présentées par Joel Wainwright et Geoff Mann, dans Climate Leviathan, A Political Theory of Our Planetary Future.

Le soin que prennent les auteurs à ne pas nommer, sinon par un «X» (l’inconnu de l’équation) la «solution» ou la perspective souhaitable rejoint assez bien, il me semble, l’approche ouverte, non déterminée de Stengers. Ce que Wainwright et Geoff ajoutent à l’équation de Simon Mair, en plus d’un important fonds de références philosophiques et historiques, c’est la question de la souveraineté planétaire, de la souveraineté tout court.

Le Léviathan climatique rêve de devenir le souverain planétaire, et il en a les moyens. «Climate Leviathan is defined by the dream of a planetary sovereign. It is a regulatory authority armed with democratic legitimacy, binding technical authority on scientific issues, and a panopticon-like capacity to monitor the vital granular elements of our emerging world: fresh water, carbon emissions, climate refugees, and so on.»1Le Léviathan climatique est défini par le rêve d’un souverain planétaire. Il s’agit d’une autorité de régulation dotée d’une légitimité démocratique, d’une autorité technique contraignante sur les questions scientifiques et d’une capacité de type panoptique pour surveiller les éléments granulaires vitaux de notre monde émergent : l’eau douce, les émissions de carbone, les réfugiés climatiques, etc. Mais les forces «antisouveraineté planétaire» du Behemoth (capitalisme sauvage, nationalismes xénophobes — ces forces qui refusent toute légitimité à une instance internationale, surtout si elle avait le pouvoir de contraindre leur capital national) et celles du «Mao climatique» s’opposent à l’émergence d’un Léviathan hégémonique. Mais elles s’opposent aussi à l’émergence d’un «X» climatique.

À l’heure où on commence à mesurer les sacrifices qu’il faudra faire pour «sauver la planète», Climate X doit rejeter à la fois l’affirmation selon laquelle les préoccupations planétaires doivent dominer celles des nombreuses communautés et peuples qui habitent la planète et un éventuel souverain mondial qui se donnerait le droit de déterminer ces préoccupations. Mais cela signifie-t-il qu’il doit s’opposer à tous ceux qui s’arrogent le pouvoir de parler des questions planétaires? Quelle forme de vie politique, s’il y en a une, se prête à une «planétarité» qui ne semble pas intrinsèquement entraîner un gouvernement souverain? Ma traduction

Trois principes guident le «Climate X»: égalité, dignité et solidarité. Et deux trajectoires pourraient conduire à ce Climate X: la tradition anticapitaliste d’obédience marxiste et les savoirs et modes de vie des peuples indigènes qui ne sont pas surdéterminés par le capital et l’État souverain. Tout l’enjeu étant de marier ces deux trajectoires sans que l’une ou l’autre se sente trahie!

«Les luttes autochtones contre l’impérialisme capitaliste sont mieux comprises comme des luttes orientées autour de la question de la terre – des luttes non seulement pour la terre, mais aussi profondément informées par ce que la terre en tant que mode de relation réciproque (qui est elle-même informée par des pratiques basées sur le lieu et des formes associées de connaissance) doit nous apprendre à vivre nos vies en relation les uns avec les autres et avec notre environnement d’une manière respectueuse, non dominante et non exploitante.» (Coulthard, Red Skin, White Masks, cite par Wainwright et Geoff) Ma traduction.

—————-

« à quels rêves de riche confie-t-on le soin de relancer l’économie? » – I.S.

«Mais il dépend de nous, et c’est là que peut se situer notre réponse à Gaïa, d’apprendre à expérimenter les dispositifs qui nous rendent capables de vivre ces épreuves sans basculer dans la barbarie, de créer ce qui nourrit la confiance là où menace l’impuissance panique. Cette réponse, qu’elle n’entendra pas, confère à son intrusion la force d’un appel à des vies qui valent d’être vécues.», I. Stengers. Mon emphase.

article d’abord publié sur Nous.blogue

Voir aussi article précédent écrit en marge de celui-ci…

Notes

- 1Le Léviathan climatique est défini par le rêve d’un souverain planétaire. Il s’agit d’une autorité de régulation dotée d’une légitimité démocratique, d’une autorité technique contraignante sur les questions scientifiques et d’une capacité de type panoptique pour surveiller les éléments granulaires vitaux de notre monde émergent : l’eau douce, les émissions de carbone, les réfugiés climatiques, etc.

Je disais dans un

Je disais dans un