Bien cadrer l’analyse que font les acteurs d’une situation peut faciliter la collaboration vers des solutions. Un court texte (en français) portant sur l’intervention dans les quartiers centraux de Saskatoon. « Issu d’une série de publications liées au projet avec les organisations à but non lucratif, lequel projet s’intéresse notamment aux partenariats entre les organisations à but non lucratif et les acteurs de la santé publique, ce document suggère que la prise en compte des cadres utilisés par les différents acteurs peut contribuer à des partenariats fructueux sur les questions où les cadres sont partagés. » Une publication du Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé.

Bien cadrer l’analyse que font les acteurs d’une situation peut faciliter la collaboration vers des solutions. Un court texte (en français) portant sur l’intervention dans les quartiers centraux de Saskatoon. « Issu d’une série de publications liées au projet avec les organisations à but non lucratif, lequel projet s’intéresse notamment aux partenariats entre les organisations à but non lucratif et les acteurs de la santé publique, ce document suggère que la prise en compte des cadres utilisés par les différents acteurs peut contribuer à des partenariats fructueux sur les questions où les cadres sont partagés. » Une publication du Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé.

réseau local et organisation communautaire

Un bon mot pour les organisateurs communautaires de la part du Forum de la population de l’Agence de santé de Montréal :

Les échanges du Forum ont fait ressortir les problèmes de coordination à l’intérieur des réseaux locaux. En fait, les liens entre les différents acteurs des milieux communautaires et de santé sont souvent flous et parfois inexistants. Aussi, le directeur de santé publique de Montréal indique qu’il existe une réelle disparité entre les territoires.

Dans le contexte de la réalisation de la priorité de lutte contre les inégalités de santé, le rôle de l’organisateur communautaire, lorsqu’il bénéficie d’une certaine stabilité, a été fortement souligné. Il est perçu comme un important vecteur de continuité. Il favorise la concertation et permet de faire les liens et les coalitions nécessaires à la bonne coordination des différentes instances requises. [Recommandation au C.A. de l’Agence à propos du plan 2010-2015 de la DSP]

mères immigrantes et santé des bébés

J’ai travaillé depuis quelques semaines à produire un rapport à partir des 12 000 naissances du territoire [quelques corrections encore et validations et vous pourrez le voir]. J’y compare les taux de bébés de faible poids, de prématurité, de retard de développement intra-utérin… en fonction de la scolarité, de l’âge ou du statut d’immigrant des mères. Des différences importantes existent, donnant l’impression que les enfants nés de mères immigrantes sont en meilleure santé que les autres. Mais il est possible que cela soit dû au fait que les mères immigrantes soient arrivées depuis peu au pays. C’est une hypothèse seulement car l’information disponible dans les avis de naissance ne permet pas de savoir quand ces mères sont arrivées. Ce sont les résultats d’une recherche du Dr. Marcelo Urquia, à l’hôpital St Michael’s de Toronto, dont on parle aujourd’hui dans les médias qui m’y ont penser.

Time since migration modifies the neighborhood deprivation gradient in preterm birth among immigrants living in Ontario cities. Immigrants reached the level of inequalities in preterm birth observed at the neighborhood level among the Canadian-born after 14 years of stay, but neighborhoods did not influence preterm birth among more recent immigrants, for whom the maternal country of birth was more predictive of preterm birth.

Le même Dr Urquia avait publié en 2008 une recherche, rapport disponible sur Statistique Canada, comparant les taux d’issues défavorables de la grossesse (la naissance avant terme, le faible poids à la naissance et l’enfant né à terme avec un faible poids de naissance) avec le niveau de faible revenu des quartiers de résidence des mères.

Les corrélations entre le poids des bébés et la scolarité des mères, ou le faible revenu sont connues et étaient attendues. L’impact de l’immigration semble différencié suivant l’origine ethnique… mais cela est peut-être lié plus au temps écoulé depuis l’arrivée au pays.

Une autre corrélation vient complexifier le portrait : celle avec l’âge de la mère. N’étant pas spécialiste en la matière, j’étais sous l’impression que les mères jeunes (moins de 20 ans) étaient la cible première des programmes de prévention (du genre SIPPE). Pourtant, le nombre de bébés de faible poids et prématurés est de beaucoup supérieur chez les mères de plus de 35 ans… Dans le cas des bébés de faible poids (moins de 2 500 grammes à la naissance), on parle de 26 naissances pour les mères de moins de 20 ans et de 191 pour celles de plus de 35 ans. Est-ce ma vision tronquée et extérieure au domaine ou si on n’accorde pas un peu trop d’importance aux mères très jeunes et pas assez aux plus âgées ?

de mesures et d’objectifs

Ce serait une erreur de juger « sans intérêt » des politiques, des programmes ou des mesures pour l’unique raison qu’aucune donnée publiée n’en a démontré la valeur, car plusieurs stratégies prometteuses n’ont pas encore été soumises à l’évaluation. Se restreindre à agir uniquement en se fondant sur des données probantes pourrait nous priver de moyens qui, éventuellement, se révéleraient efficaces. (L’activité physique, le sport et les jeunes – Savoir et agir, p. 60)

Que de sages paroles ! Ce que nous rappelle ce passage de l’avis du comité scientifique de Kino-Québec, c’est que l’intelligence et l’intuition misent en œuvre par les humains comporte parfois plus de « science » que les seules méthodes éprouvées et mesurées peuvent en fournir.

Ce qui me rappelle les questions que je soulevais récemment, relativement à l’accessibilité des parcs dans nos villes, en comparant des documents appuyés sur des mesures scientifiques et d’autres relevant de mesures politiques. À l’évidence les objectifs visés par l’un et l’autre documents sont différents : Continuer la lecture de « de mesures et d’objectifs »

réduction des inégalités de santé

Un document, une brique devrais-je dire, résultat d’un effort Franco-Québécois. Une cinquantaine d’auteurs, près de 400 pages qui se veulent utiles aux professionnels aux prises avec les inégalités de santé… Réduire les inégalités sociales en santé, publié par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (France) sous la direction de Louise Potvin, Marie-José Moquet et Catherine M. Jones.

Un document, une brique devrais-je dire, résultat d’un effort Franco-Québécois. Une cinquantaine d’auteurs, près de 400 pages qui se veulent utiles aux professionnels aux prises avec les inégalités de santé… Réduire les inégalités sociales en santé, publié par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (France) sous la direction de Louise Potvin, Marie-José Moquet et Catherine M. Jones.

J’y plonge et vous reviens…

Ajout : Une publication de l’OMS-Europe, sur le même sujet : Putting our own house in order: examples of health-system action on socially determined health inequalities

accessibilité des parcs

Je voulais revenir sur cette publication récente de la santé publique de Montréal à propos de l’accessibilité des parcs à Montréal. Je voulais comprendre d’où venait plus précisément cette « norme » de 800m de distance utilisée pour qualifier un parc d’accessible. J’ai retrouvé le texte duquel on a tiré cette « norme »: Neighborhood Road Environments and Physical Activity Among Yought : The CLAN Study. C’est étrange que le document de la santé publique de Montréal réfère à cette recherche en présentant la longueur choisie de 800 mètres ( La mesure de distance qui a été retenue est une mesure de distance euclidienne, c’est-à-dire une distance à vol d’oiseau représentant le trajet le plus court entre le parc comprenant des installations sportives et le lieu de résidence. Basée sur la littérature scientifique, la longueur choisie est de 800 mètres*[ici la note #29 vers le document de référence]). À noter qu’une distance de 800 mètres à vol d’oiseau signifie pratiquement toujours une distance plus longue lorsqu’on suit le quadrilatère des routes. Pourtant, l’étude de référence ne portait pas sur l’effet de la distance sur les pratiques d’activités, mais plutôt sur les obstacles et particularités rencontrées sur le chemin menant aux parcs (nombre de feux de circulation, dos d’âne… ce qu’ils nomment le « road environment »). En fait, et je cite le document ayant servi à justifier le 800m « [I]t is important to note that this study focused only on objective features of the road environment and did not examine other objective measures which may also influence MVPA and walking trips, such as the proximity of shops, parks, and recreational facilities » – page 541. ![]() Continuer la lecture de « accessibilité des parcs »

Continuer la lecture de « accessibilité des parcs »

10 textes vedettes de l’EJPH

Les dix textes de l’European Journal of Public Health. publiés en 2010, qui ont été les plus téléchargés durant l’année. La revue y donne un accès libre ! Bravo !

- Inequalities, inequities, environmental justice in waste management and health , Marco Martuzzi, Francesco Mitis, Francesco Forastiere

- Children’s physical activity, TV watching and obesity in Cyprus: the CYKIDS study , Chrystalleni Lazarou, Elpidoforos S. Soteriades

- Living longer, working longer? The impact of subjective life expectancy on retirement intentions and behaviour , Hanna van Solinge, Kne Henkens

- Value for money or making the healthy choice: the impact of proportional pricing on consumers portion size choices , Willemijn M. Vermeer, Esther Alting, Ingrid H. M. Steenhuis, Jacob C. Seidell

- Social inequities in environmental risks associated with housing and residential locationa review of evidence , Matthias Braubach, Jon Fairburn

- Living longer and feeling better: healthy lifestyle, self-rated health, obesity and depression in Ireland , Janas Harrington, Ivan J. Perry, Jennifer Lutomski, Anthony P. Fitzgerald, Frances Shiely, Hannah McGee, Margaret M. Barry, Eric Van Lente, Karen Morgan, Emer Shelley

- What makes you work while you are sick? Evidence from a survey of workers , Petri Böckerman, Erkki Laukkanen

- Social inequalities resulting from health risks related to ambient air quality: A European review , Sverine Deguen, Denis Zmirou-Navier

- Environmental inequalities among children in Europe — evaluation of scientific evidence and policy implications , Gabriele Bolte, Giorgio Tamburlini, Martina Kohlhuber

- Rethinking Mental Health Stigma , Keon West, Miles Hewstone, Emily A. Holmes

Une référence du bulletin Politiques publiques en santé.

Ajout : pour ma convenance (et la vôtre) j’Ai réuni les 10 textes en question en un seul, que voici.

guide, cartes, planif

Le comité scientifique de Kino-Québec vient de publier son Avis : L’activité physique, le sport et les jeunes (pdf 112 pages — 12 Mo)

Le comité scientifique de Kino-Québec vient de publier son Avis : L’activité physique, le sport et les jeunes (pdf 112 pages — 12 Mo)

Sur un autre registre, celui de la défavorisation, l’équipe  du SESAM de la santé publique de Montréal publiait il y a quelques jours une série de cartes sur l’évolution de la défavorisation par territoire de CSSS. Comparaison au niveau des aires de diffusion entre les recensements de 2001 et 2006, permettant de voir où sont les secteurs dont la situation s’est améliorée ou détériorée.

du SESAM de la santé publique de Montréal publiait il y a quelques jours une série de cartes sur l’évolution de la défavorisation par territoire de CSSS. Comparaison au niveau des aires de diffusion entre les recensements de 2001 et 2006, permettant de voir où sont les secteurs dont la situation s’est améliorée ou détériorée.

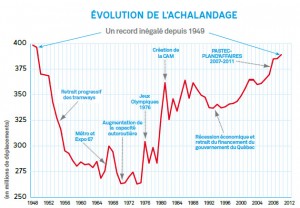

Et tant qu’à y être, ce plan stratégique de la STM, qui veut accroître de 40% son trafic au cours des 10 prochaines années…

Et tant qu’à y être, ce plan stratégique de la STM, qui veut accroître de 40% son trafic au cours des 10 prochaines années…

Ambitieux, surtout considérant que ça a pris 60 ans pour revenir à l’achalandage de 1949 ! La présentation de Michel Labrecque, président de la STM vaut d’être regardée : 20 minutes.

Ambitieux, mais enthousiasmant, oui ! Et Félicitations aux employés de la STM pour avoir remporté le prix de la meilleure entreprise de transport en commun d’Amérique du Nord en 2010 ! Lâchez-pas !

OMS et activité physique

L’Organisation mondiale de la santé publie aujourd’hui, à l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer, des Recommandations mondiales en matière d’activité physique pour la santé.

L’Organisation mondiale de la santé publie aujourd’hui, à l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer, des Recommandations mondiales en matière d’activité physique pour la santé.

150 minutes par semaine, même par petites périodes de 10 minutes. Naturellement, mieux vaudrait plus… mais on est loin des recommandations exigeant des périodes d’intense activité hors desquelles il n’y avait point de salut !